Témoignage rédigé par Armand Kremer en 1985–1986 et aimablement transmis par son fils Jean-Marc.

En ce matin de rentrée du 13 septembre 1943, comme dans les autres lycées de Moselle et d’Alsace, les tentacules insatiables de la pieuvre allemande raflèrent les élèves lorrains et allemands fils du personnel d’occupation, de la dernière section du Lycée de Thionville (Charlemagne – 1903).

Nous avions 16 ans. Le soir même, nous étions embaraqués derrière l’ancien cimetière de Basse-Yutz en face de l’aérodrome, habillés de l’uniforme gris-bleu de la Luftwaffe.

Enrôlé de force comme Luftwaffenhelfer

Envolé mon projet de noyade simulée avec abandon des habits et papiers sur les berges de la Moselle dans la boucle d’Illange, au courant assez tumultueux à l’époque, puis passage vers la France occupée par Neufchef au printemps 44 pour échapper à la conscription. J’étais pris de vitesse comme tous les camarades et les parents étaient à portée des griffes de l’ennemi… Dès le lendemain commençait avec l’efficacité bien connue de la machine de guerre allemande notre formation accélérée de Luftwaffenhelfer, comme servants de pièce de Flak, la défense antiaérienne. Nous étions aptes, après 4 semaines, à remplacer les soldats allemands, rendus disponibles pour d’autres théâtres d’opérations…

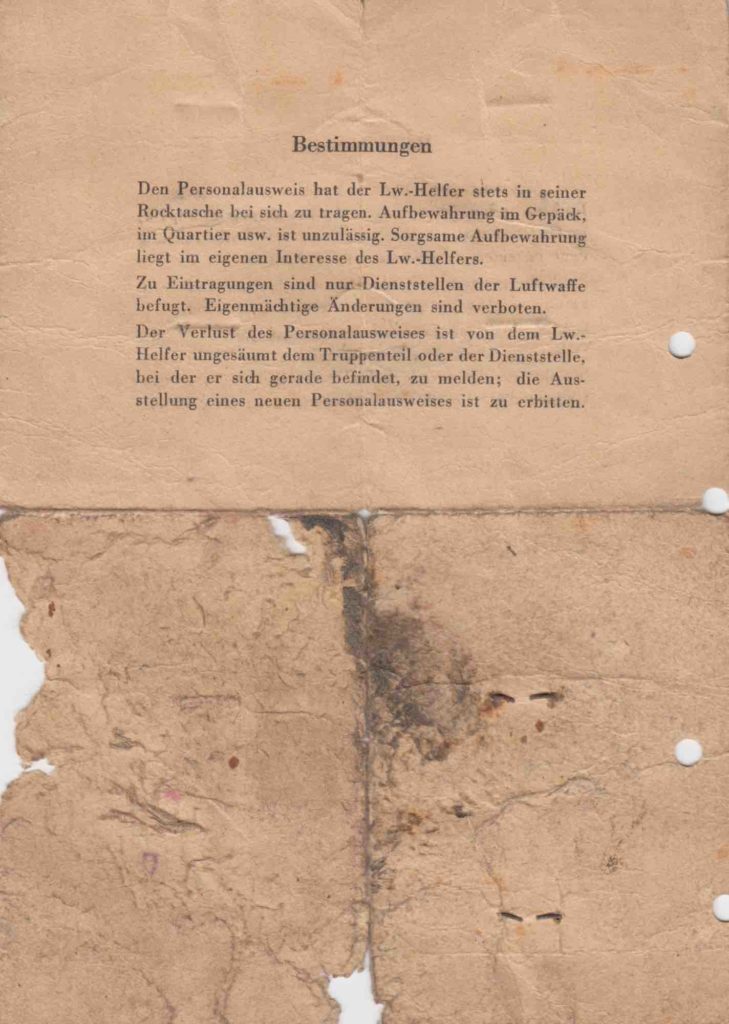

Ci-dessus : Personalausweis du Luftwaffenhelfer Armand Kremer

Notre batterie de trois sections de trois pièces de 20mm de marine à tir rapide couvrait les approches de l’aérodrome et des ateliers ferroviaires de Kuntzig. Une section était juchée sur le remblai à côté de la barrière, une autre à Kuntzig, la dernière à laquelle je fus affecté avait sa position à 200 m à gauche de la route vers les Ateliers sur le chemin menant au Val Joyeux. Un officier avait donné le nom de code un peu romantique de « Kornblume », bleuet, à ce dernier emplacement. Longtemps après la guerre, les « Bleuets yussois », ces cars qui sillonnèrent la région thionvilloise me rappelèrent cette année de mon existence…

Nous étions logés dans les wagons à bestiaux – 40 hommes, 87 chambres -, sans roues ; l’intendance était assurée par la cuisine militaire de la base aérienne qui abritait une école de pilotage de bombardiers en piqué, les fameux Stukas. Notre ordinaire était amélioré grâce aux rations supplémentaires en tous genres que touchaient ces pilotes pour chaque bombe en béton qu’ils larguaient sur la ligne Maginot, sur le plateau dénudé d’Escherange.

Et fin octobre 43 déjà, sans avoir jamais entendu le son de nos canons, nous eûmes notre premier engagement à tir réel. Pendant une alerte, un chasseur allemand Focke Wulf, à court d’essence après un combat avec des bombardiers alliés, plongeant en droite ligne sur le terrain d’atterrissage pour s’y poser, sans respecter la consigne du tour complet pour être reconnu. Mal lui en prit, car sur ordre du capitaine nos pièces ouvrirent le feu avant de reconnaître les couleurs de l’appareil. Un capitaine « Ritterkreutzträger » déboula du chasseur qui avait atterri, et quelques jours plus tard notre commandant de batterie partit pour le front russe. Les abois saccadés, secs et rageurs de notre pièce me surprirent. J’ai serré les fesses, mais aussi les lèvres. Pendant trois jours, mes oreilles bourdonnèrent intensément, puis retrouvèrent un fonctionnement normal. Des années plus tard, je me rendis compte que je n’entendais plus le tic-tac de ma montre tout en voyant avancer la trotteuse centrale. Mon tympan droit, déchiré puis cicatrisé porte la signature indélébile de mon « baptême de poudre »…

Peu à peu, les jeunes lycéens avaient remplacé les soldats plus âgés, seuls restaient comme adultes le commandant de batterie, les chefs de section de pièce. Et ironie du sort, tous les pointeurs étaient lorrains. L’ambiance était assez bonne, certains Allemands connaissaient nos sentiments et tel nous demandait au retour d’une permission ou d’une sortie les dernières nouvelles de Londres.

Et nous nous installâmes dans la routine de veille et de garde de l’hiver 43–44. Tout passage par un avion allié de la Manche nous mettait en alerte de nuit comme de jour. Quand passaient les puissantes armadas de Forteresses Volantes à haute altitude en route vers l’Allemagne ou en revenant, nous nous contentions de compter les appareils et d’indiquer leur direction. Que d’heures de somnolence sur le siège métallique des pièces ou dans un recoin du retranchement pendant des nuits et des nuits !…

Noël sous l’uniforme dans nos wagons. Quelques permissionnaires. Les autres partiront à Nouvel An. Un vin chaud exceptionnel noya notre peine dans ses vapeurs d’alcool. Mon père déjà, à 19 ans, avait connu un Noël sur le front russe en 1917. Tragique destin des Mosellans contraints de porter l’uniforme allemand.

Baptême du feu

Nous les lycéens, les plus jeunes enrôlés par l’occupant, comme nos aînés de 14–18, nous serions de toutes les batailles perdues, la joie et l’espoir au cœur, car nous savions que nous finirions par être du côté des vainqueurs. L’étau en effet se resserrait sur le front russe et en Italie ; les incursions aériennes devenaient plus audacieuses, plus fréquentes et plus lointaines. L’arrivée du printemps confirma nos espoirs. Dès le 12 avril, et de nouveau le 14, des chasseurs américains qui grâce à leur réservoir d’essence supplémentaire s’aventuraient de plus en plus loin en territoire ennemi, firent une passe de mitraillage sur les avions au sol. Seules les mitrailleuses installées sur les casernes purent ouvrir le feu. Mais le 25 du même mois, les sinistres oiseaux aux croix noires, ces faucons qui avec leur hurlement strident avaient humilié et crucifié les armées française et britannique sur le sable de Dunkerque en 1940, allaient trouver leurs maîtres : des jeunes aigles venus d’au-delà des mers. Ce jour-là en effet, une grosse formation de chasseurs bombardiers américains, des Thunderbolt, les rencontrent au retour d’un exercice d’entrainement et n’en fit qu’une bouchée, les envoyant au tapis sans exception avant d’attaquer la base elle-même. Les aviateurs américains ont dû trouver bien médiocres les artilleurs « allemands », ce jour-là. Les débris des Stukas abattus furent rassemblés en bout de piste près de la barrière. Pour notre vrai baptême du feu, la guerre venait de nous montrer son vrai visage sanglant. Les engagements et attaques allaient se succéder.

Le 28 avril, une nouvelle attaque du terrain en rase-motte fut effectuée par des chasseurs Mustang. Et si le début du printemps fut chaud, le mois de mai devint brûlant et tragique.

Dans la nuit du 3 au 4 mai, un Mosquito anglais de reconnaissance vint tournoyer de plus en plus bas autour de Thionville et de Basse-Yutz pour prendre des photos et tester la défense antiaérienne. Un engagement nocturne se déroula à la lueur des fusées-parachute. Le préposé à la mitrailleuse cette nuit-là, un ami de Volmerange-les-Mines, lâcha rafale sur rafale à la verticale au milieu du tir assourdissant des pièces, tapissant son nid d’un monticule de douilles. Les pointeurs lorrains se montrèrent très maladroits, éblouis par leur premier tir de nuit, le château d’eau situé à proximité et des arbres voisins en témoignèrent par de multiples égratignures. L’avion anglais poursuivit sa route en droite ligne, sa mission accomplie. Encore un pilote qui ne comprit rien cette nuit-là…

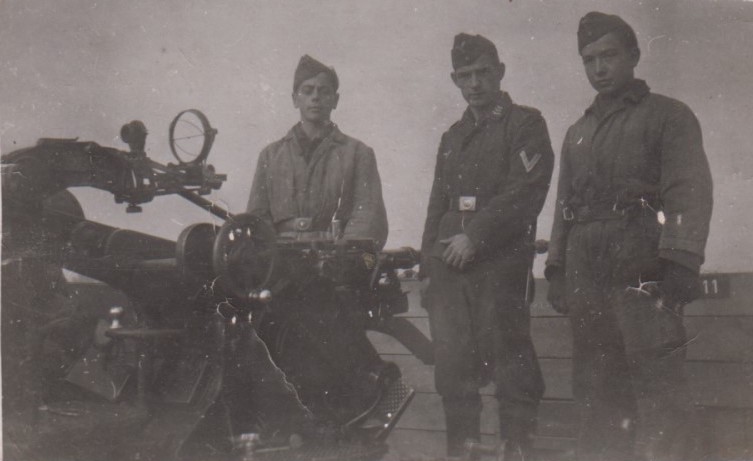

Ci-dessus : Armand Kremer (à droite) dans la Flak à Yutz.

Le 5 mai à 5 heures de l’après-midi, une escadrille de Mosquitos plaça avec précision ses bombes dans les Ateliers de Kuntzig… Mais le 9 mai, au retour d’un raid sur l’Allemagne, pendant qu’escadre après escadre des Forteresses Volantes se suivaient dans le ciel dans un tissu de trainées de condensation à 7000 m d’altitude, un groupe de quadrimoteurs américains dévia légèrement de sa route. Soudain, un mince filet blanc se détacha de l’avion de tête. « Attention ! Chasseur en piqué ! Les affûts des canons se redressèrent. Mais un sifflement et un cliquetis inoubliables nous firent comprendre notre erreur. Et tel un jardinier semant ses graines au cordeau, le pilote ou le bombardier du chef de groupe cibla l’objectif de sa bombe fumigène avec une précision diabolique et rasa avec le tapis de bombes les casernements et les hangars le long de la route Nationale, épargnant presque totalement, à part les vitres, les maisons entourant l’aérodrome. Il y eut quand même des morts civils. Je l’appris des années plus tard. Les dernières bombes du tapis dans une ultime revanche écrasèrent les débris des Stukas entassés près de la barrière, à proximité des camarades de la section du remblai. Ils avaient été durement secoués, mais indemnes.

Le personnel de la base compta de nombreuses victimes. De ce jour, la qualité et la quantité de notre ordinaire baissèrent. Plus de cuisine à supplément de pilote, à la roulante !

Le 25 mai, Thionville connut à son tour les horreurs d’un bombardement aérien. Comme le 9 mai, mais sans l’artiste de visée, un groupe de Forteresses Volantes déversa sa cargaison de mort, visant la gare, le dépôt de locomotives et le pont de chemin de fer. De nombreuses victimes furent à déplorer, au compte de deux bombes qui tombèrent aux extrémités du tapis. L’une explosa dans un passage souterrain de la gare, l’autre toucha les caves de l’orphelinat de Thionville-Beauregard qui abritait des blessés de l’hôpital militaire. Des lorrains, dont certains rescapés du front russe y laissèrent leur vie : amer tribut à payer pour la libération.

Bataillon disciplinaire

Et survint la longue nuit de veille du 5 au 6 juin 44. Parachutistes ! Nous ne fermerons pas les yeux, mais au matin, nos clins d’œil furent plus éloquents que tout ce que nous aurions pu exprimer ou crier. Enfin ! Ils arrivent. L’espoir n’est plus un vain mot. Il faut encore tenir. Paradoxalement, le mois de juin sera très calme, pas d’engagement, toute l’aviation alliée concentre ses actions en Normandie et sur les voies de communication proches du front. Mais les raids de bombardement continuent sur l’Allemagne.

Au début du mois de juillet, nous sommes déplacés et quittons Basse-Yutz les uns pour un groupement de Metz, les autres rejoignent Terville avec des pièces prises de guerre russes de 37mm, mais tirant des munitions allemandes. La section de trois pièces prit position dans les champs à 150 m de la route vers le cimetière de Beauregard. Juillet pour nous ressembla à juin, sauf que l’attentat manqué contre Hitler le 21 rendit bien nerveux notre commandant de batterie, un capitaine nazi bon teint. Une volute de cigarette s’élevant du poste de guet – interdiction de fumer à cet endroit, « verboten » -, et dont le responsable à juste titre ne se dénonça pas – entre Lorrains nous commentions justement l’avance alliée – nous valut au mois d’août une mémorable séance de bataillon disciplinaire. En treillis, puis en costume de sortie, « marsch, marsch », couchés, allez, plus vite, debout. Il fait lourd orageux ; mettez les masques à gaz. Allez, « marsch, marsch », dans le fossé. Changement de tenue, petite culotte de sport, torse nu, masque, les champs de blé fauchés sont tout proches. Nous rabotons les chaumes avec le ventre et la poitrine, les hublots sont embués, nous titubons. L’étang n’est pas loin, à l’eau, plus vite, et la séance continue. Le camarade n’a pas été dénoncé. Le capitaine s’y connaissait en Drill, un orfèvre. (Le Drill, terme utilisé par tous les corps qui ont besoin d’un entraînement composé d’une série d’exercices qui permet, par leur répétition acharnée, de rendre les soldats, pompiers, ou autres corps semblables, aptes à exécuter sans hésitation, rapidement et sans faute, les manœuvres correspondantes dans les situations de stress extrême : incendie, combat sous le feu de l’ennemi ou bataille mal engagée. Il tenait sa revanche, ces Lorrains, ces Saufranzosen ! ).

Ci-dessus : Armand Kremer en uniforme de la Luftwaffe (Oeutrange, 1943). A droite : avec ses parents, Jean Kremer et Marie Schweitzer, et sa petite soeur Marie-José.

La capitale est libérée. Les Américains sont à Verdun, les nouvelles sont contradictoires. Le 31 août, attaque de chasseurs bombardiers en piqué sur un train de munitions en gare de triage de Florange-Ebange. Les tirs de mitrailleuses qui partent de la position sont très bas, trop bas, au ras de la tour de commandement et de télémétrie ; le capitaine rentre la tête, les Américains volent très bas. Interdiction de tir. Certaines maisons de Terville ont les tuiles hachées par nos balles. Pardon Tervillois ! On l’a mis sur le compte des Américains.

Notre dernière nuit à Terville. Tous les Lorrains aux pièces, sauf un, il a le macaron. Assemblée des Allemands. Il s’agit de se répartir la surveillance des Mosellans. La position sera évacuée demain. En effet, de bonne heure au matin du premier septembre, je suis désigné avec un jeune allemand pour conduire la voiture hippomobile de la section avec les instruments de télémétrie et les archives du bureau. Nous devions accompagner le conducteur du cheval, le « Gauleiter », comme nous l’appelions, un vieux soldat allemand bien sympathique. En route vers Sarrebruck, point de ralliement. Quelques poignées de main bien tristes. Nous reverrons-nous ? En traversant Beauregard, mon regard croise celui de mon vieil instituteur debout sur le pas de sa porte, un clin d’œil réciproque suffit à nous comprendre. Hier soir, j’ai vu mon père à proximité de la position, je sais maintenant ma famille à l’abri des recherches, il participe à la grève des cheminots. Je vais pouvoir penser à moi. Mais pris dans la retraite des véhicules divers, couverts de branchages qui encombrent la route de Sarrelouis, ce n’est pas facile avec mon ange gardien. Quand des chasseurs surviennent et mitraillent, il ne me quitte pas d’une semelle. A Kédange, un char heurte notre attelage, le vieux poméranien tombe de la voiture, son pied passe sous un véhicule qui nous double, nous gênons la circulation. Nous ne sommes plus que deux. J’étais pris au milieu de l’exode de la Wehrmacht qui se repliait sur le Reich, exode tant de fois filmé pour les besoins de scénarios.

Evadé !

Vers la fin de la journée, nous atteignons péniblement la longue montée à la sortie de Luttange. Nouvelle alerte. Un camion d’une autre unité de Flak s’arrête, voyant notre équipage en rade. Un officier nous ordonne de monter. Je comptais bien profiter de la nuit pour fausser compagnie à mon compagnon de route. Et le repli continue à une allure lente, entrecoupé d’alertes. Enfin, dans les environs de Sarrelouis, je réussis à m’éclipser, profitant de l’obscurité et du survol d’un avion. Il me faudra trois jours de marche en sens inverse du trafic routier pour rejoindre Kédange, où je suis accueilli, débarrassé de mon uniforme et caché pendant quelques jours dans une maison isolée. J’y retrouve deux camarades de ma section et trois évadés du STO… Les Américains sont à Thionville, ils sont repartis. En effet, le premier septembre vers 17 heures, une patrouille de chars légers avait percé. Notre courageux capitaine, dans une pétarade héroïque, s’enfuit à moto, laissant à l’ami de Volmerange le soin de faire sauter le dernier canon non évacué faute de camion et lui ordonnait de mettre sa mitrailleuse en batterie dans le fossé et d’attendre les chars qui tiraillaient déjà dans le bois de l’Etoile. Il imita son capitaine, à pied, et il eut juste le temps de plonger sous le pont de la Fensch. Il y resta jusqu’à la nuit et habillé de vêtements civils par les soins d’un pépiniériste local, il regagna la même nuit son village. J’étais le premier à évacuer la position, il fut le dernier. Malgré l’absence de nouvelles précises, le 10 septembre, les deux camarades retrouvés à Kédange et moi-même décidâmes de regagner Thionville. Mon plan était de traverser la Moselle à la nage. Mais l’un de nous ne nageait pas et dans l’inconscience de notre jeunesse, nous prîmes tout simplement le pont de la Moselle devenu le pont des Alliés, prêt à sauter et gardé militairement. La langue allemande que nous avions eu le loisir de pratiquer nous sauva. Dès la Place du Marché, nos chemins divergèrent. Je remontai vers Beauregard pour y récupérer une bicyclette qui me permettrait de regagner rapidement la planque de mes parents.

J’avais réussi, mais il fallait que je patiente encore deux jours avant l’arrivée des Américains. J’avais échappé à la grande moissonneuse allemande. J’étais enfin libre de nouveau. Naïf que j’étais !

Je me présentai quelques jours plus tard à la Mairie provisoire de Thionville libérée sur la rive gauche, pour obtenir des papiers d’identité et mes cartes de ravitaillement. Quel ne fut pas mon étonnement devant le refus qui me fut opposé. Normalement, il faudrait me livrer aux Américains qui recherchaient les déserteurs allemands, un camp spécial pour prisonniers lorrains nous attendait à Cherbourg. Une personne bien intentionnée du bureau demanda en cachette mon adresse provisoire me conseillant de rester à l’abri. Je regagnai la planque familiale (à Oeutrange) et je meublais mon temps dans l’arrachage des pommes de terre, puis dans la cueillette de prunelles. Ma désillusion fut grande pour la première fois, je perçus nettement et j’assumais ma condition de Mosellan ballotté au gré de l’Histoire, subissant tout, malgré lui, méconnu, tour à tour Boche ou Saufranzose.

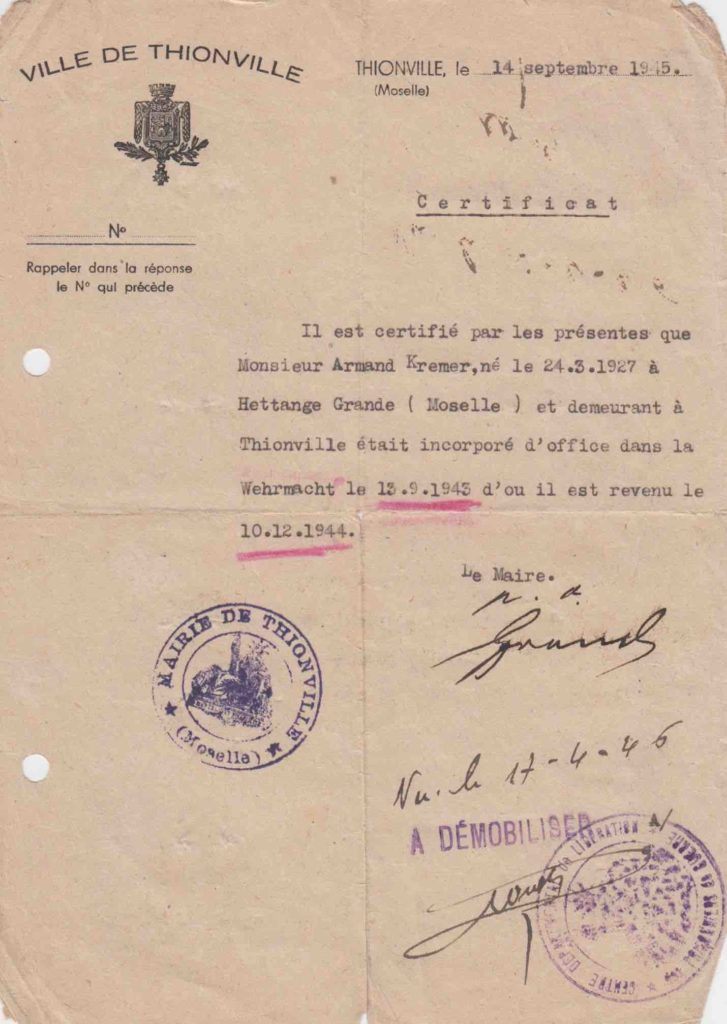

Le 10 décembre enfin, une lettre de la mairie de Thionville m’invita à retirer une carte d’identité provisoire et mes cartes de ravitaillement. J’étais ainsi réintégré comme citoyen de la ville. Je repris mes études en janvier 45 au Lycée de Thionville qui fonctionnait dans des locaux provisoires et j’eus l’immense joie d’y retrouver tous les camarades – je n’ose dire de régiment – évadés comme moi, tous sains et saufs, sauf un. Il rentra lui, après l’armistice, libéré par anticipation comme Lorrain. Nous l’ignorâmes superbement, ce fut notre seule sanction. Nous avions repris une vie normale après la grande tourmente.

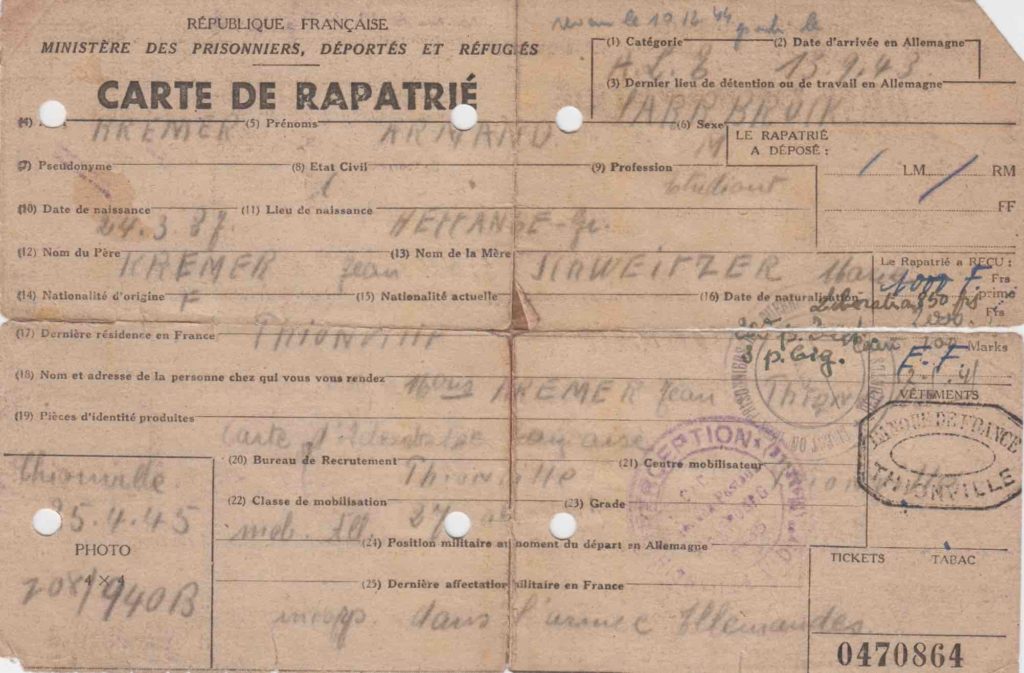

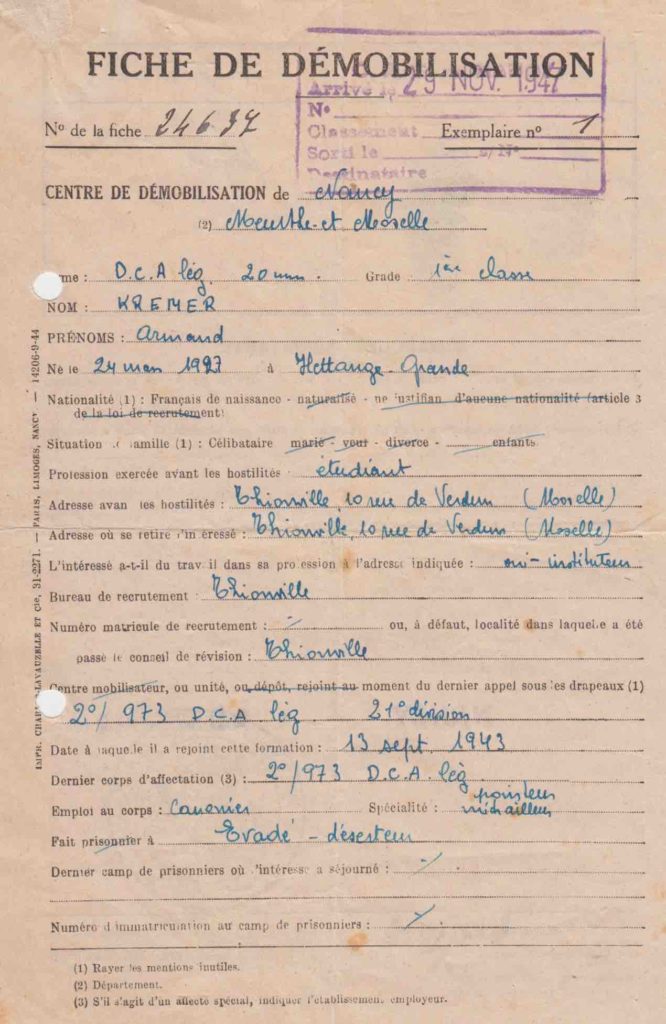

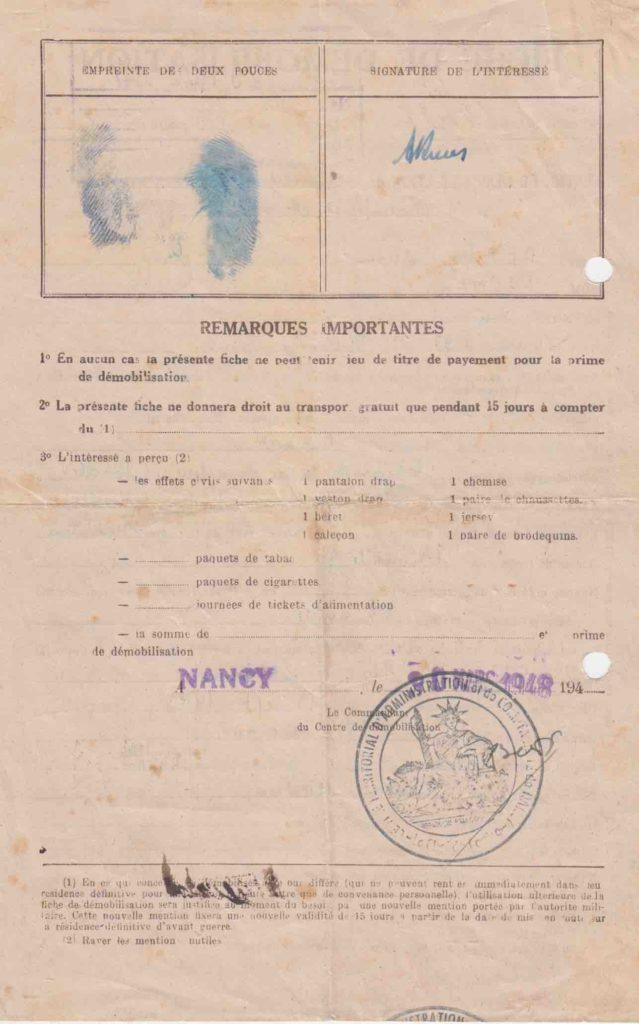

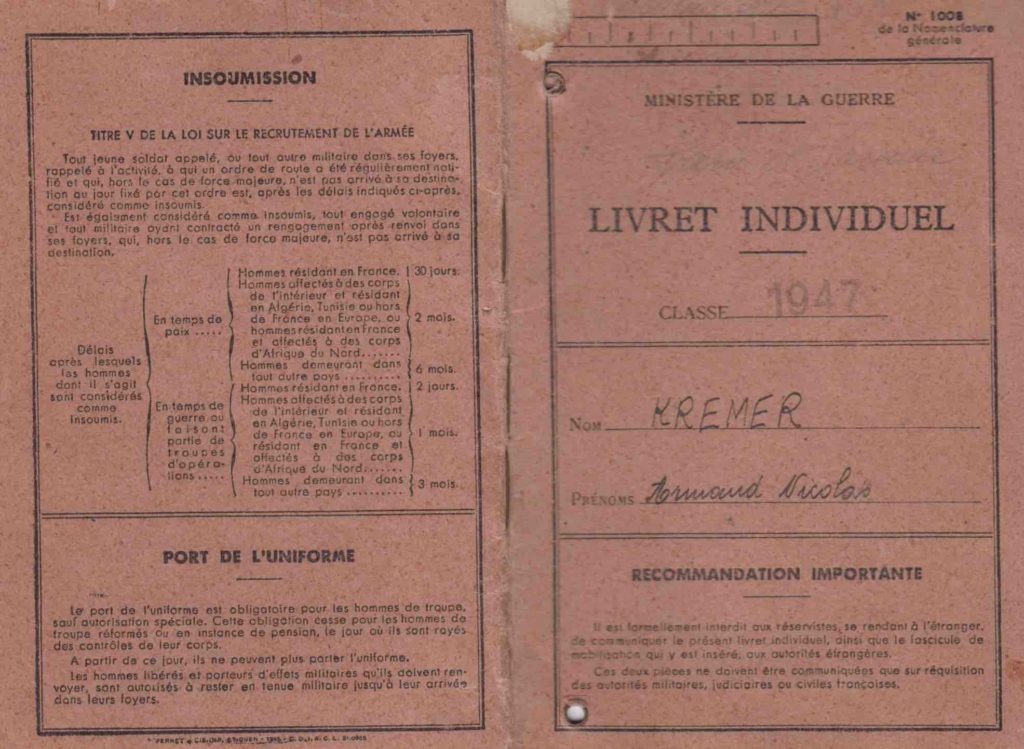

Le long chemin administratif

En 1947, il fallut bien passer le Conseil de Révision avec la classe. En tenue d’Adam, devant tous les officiels, je fus questionné sur mes activités pendant la guerre. On me demanda ma fiche de libération de captivité et de démobilisation. Je n’avais ni l’une ni l’autre. Comment ? Deux ans après la fin de la guerre j’étais en situation irrégulière, un déserteur, un franc-tireur quoi ! A démobiliser et dispensé de l’appel sous les drapeaux. On admettait l’année passée sous l’uniforme allemand grâce à un certificat d’incorporation sous contrainte fourni par la mairie de Thionville.

En 1954, des directives ministérielles reconnaissaient les Lufwaffenhelfer, mais pour les classer en formation paramilitaire, les excluant du même coup de la reconnaissance d’incorporés de force. En 30 ans, nous en avons rempli des dossiers divers, nous heurtant toujours aux arcanes de l’administration. Nous étions des enrôlés de seconde zone, les Malgré-Nous oubliés et méconnus. Plus d’une fois nous avons affronté les regards inquisiteurs et sarcastiques, sceptiques ou ironiques dans les bureaux, sans parler de franches rebuffades. Patience et espérance, lassitude, mais aussi révolte ont meublé ces années d’attente.

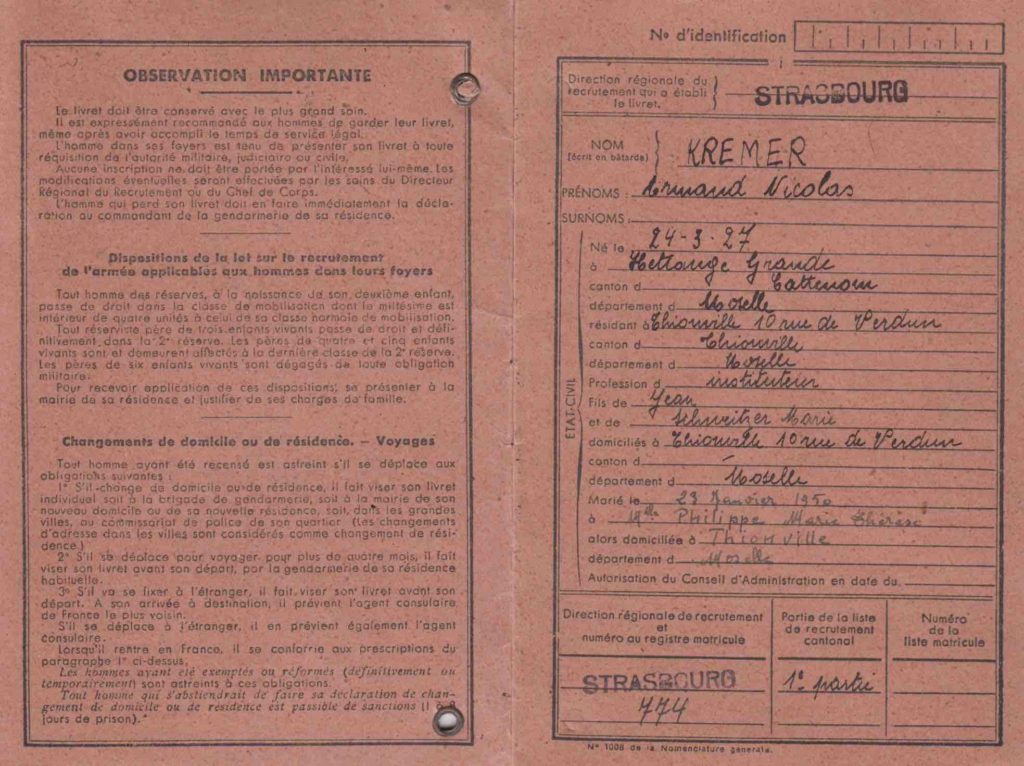

En 1961, l’ami de Volmerange-les-Mines se voit accorder la validation de son année de service au titre de « personne contrainte au travail en pays ennemi », un comble. Pour ma part, la même année, la carte de réfractaire m’est attribuée pour la période couvrant ma désertion suivie des travaux campagnards. Trois mois validés comme service armé. Incorporation de force, nenni. Un paradoxe de plus. En 1976, à la suite d’une nouvelle demande, la carte d’ancien combattant m’est établie, mais la qualité d’incorporé de force m’est toujours refusée, arguant que mon unité ne faisait pas partie de l’armée allemande. Je me contenterais bien de la validation au même titre que mon ami, mais nouveau refus : affecté trop près de son domicile.

Interventions auprès des parlementaires, entrevues avec le ministre, questions écrites à la Chambre des députés, démarches à la Cité administrative de Metz se succédèrent. Les réponses apportées et publiées au Journal Officiel sont du moins incomplètes, sinon fausses.

Et devant mon insistance, en 1983, j’ai la désagréable surprise de recevoir une lettre recommandée de l’Office Départemental m’avertissant d’une procédure de retrait de la carte d’ancien combattant attribuée à tort, paraît-il ! Le ministre saisi règle l’affaire. Enfin, en mai 1984, un arrêté ministériel nous accorde le titre d’Incorporé de Force, à condition d’avoir servi sous commandement militaire et d’avoir participé à des combats. Encore faut-il pouvoir le prouver !

Un autre camarade de la section vient d’obtenir en juillet 84 le fameux papier, prétendument oublié dans les dossiers, car daté de 1974, sans aucune explication. L’espoir subsiste, mais ce sera long et difficile. A ce jour, j’attends encore le papier miracle qui validera mon année de service, et par la même occasion, me rendra ma dignité de citoyen français, mosellan et Malgré-Nous à part entière. Il est inadmissible en effet qu’avec la même loi, des solutions contradictoires soient imposées au gré de l’humeur des fonctionnaires, utilisant plusieurs poids et plusieurs mesures.

Pour mettre un terme à ma situation de mosellan, malgré-lui méconnu, puisse 1985 permettre mon recueillement le 8 mai devant le monument aux morts, la tête haute, parmi les anciens combattants !

Aujourd’hui retraité, retiré à Yutz à proximité de l’aérodrome, pendant mes travaux de jardinage, je ne lève plus la tête au bruit des moteurs d’avion, et quand un sifflement me surprend, c’est qu’un planeur évolue gracieusement au-dessus de moi.

Justice nous fut enfin rendue en 1985, grâce à l’action, ô combien difficile, du ministre lorrain des Anciens Combattants, M. Jean Laurain, de Metz. Nous étions enfin reconnus officiellement comme incorporés de force et Anciens-Combattants, malgré l’opposition systématique et bien longue de certains hauts fonctionnaires de l’Administration aussi bien de Metz que de Paris.

Ah !, j’oubliais de confesser que la section « Kornblume », « bleuet » de Basse-Yutz a descendu son avion. Au mois de juin 44, un chasseur se présenta face à la piste du terrain comme pour une passe de mitraillage. Soixante-huit obus de nos trois pièces, un tir de quelques secondes, le gouvernail arrière de direction endommagé, l’appareil fit un atterrissage forcé dans un champ à Hagondange. Ni félicitations, ni décorations, pas le moindre filet blanc de victoire autour des tubes. C’était un Messerschmitt 109.

Ainsi était préservée la virginité de nos canons.