J’évoque ici le passé de guerrier de Joseph Schalk, mon papa que j’ai aimé et qui est certainement fier de ma démarche, car lui était humble et simple dans la vie.

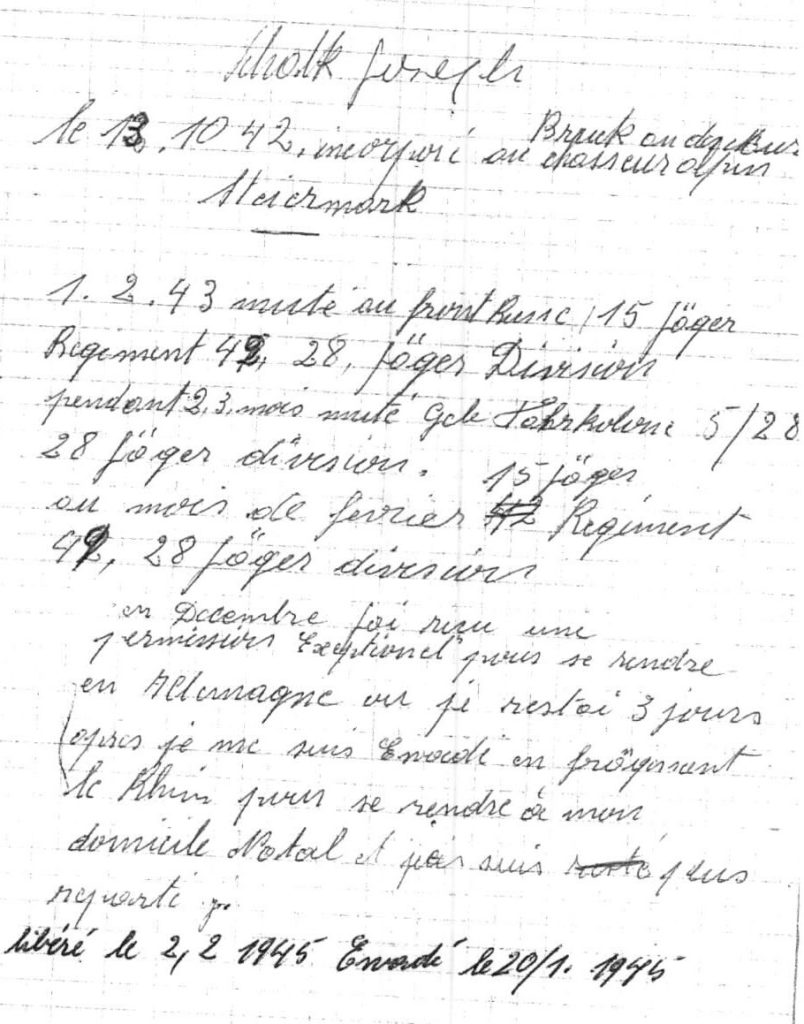

Mon père est né le 18 février 1922 à Wittisheim. Il y habitait avec sa mère. Il n’a pas connu son père qui était décédé suite à des blessures occasionnées par le « gaz moutarde » pendant la Première Guerre mondiale. Après la Hitlerjugend et le Reichsarbeitsdienst, il a été incorporé de force dans la Wehrmacht comme Gebirgsjäger. Il a notamment combattu en Pologne et en Tchécoslovaquie.

Avant son incorporation forcée, il était passionné de football. C’était un joueur de bon niveau. C’est lui qui a marqué le but en battant en finale le Racing Club de Strasbourg (RCS) en coupe d’Alsace avec le club de Wittisheim. Son copain de club Paul Fantz et lui devaient signer au RCS. Son ami a eu la chance de ne pas être enrôlé et a pu faire une carrière professionnelle. Mon père a été envoyé à la guerre. Il me disait toujours : « C’est le destin ».

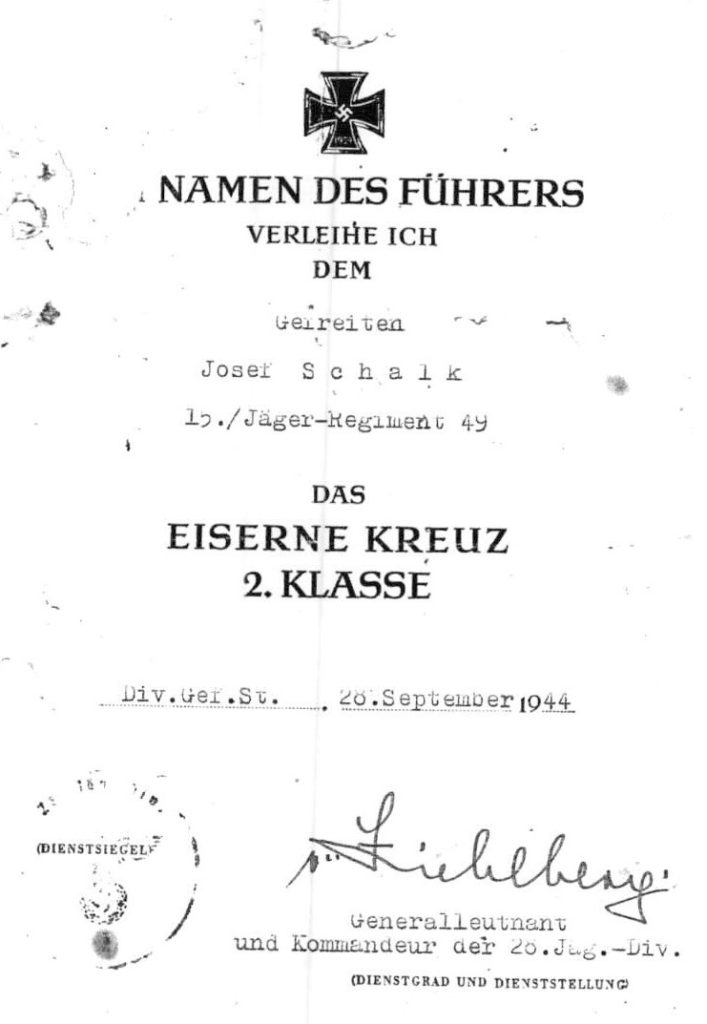

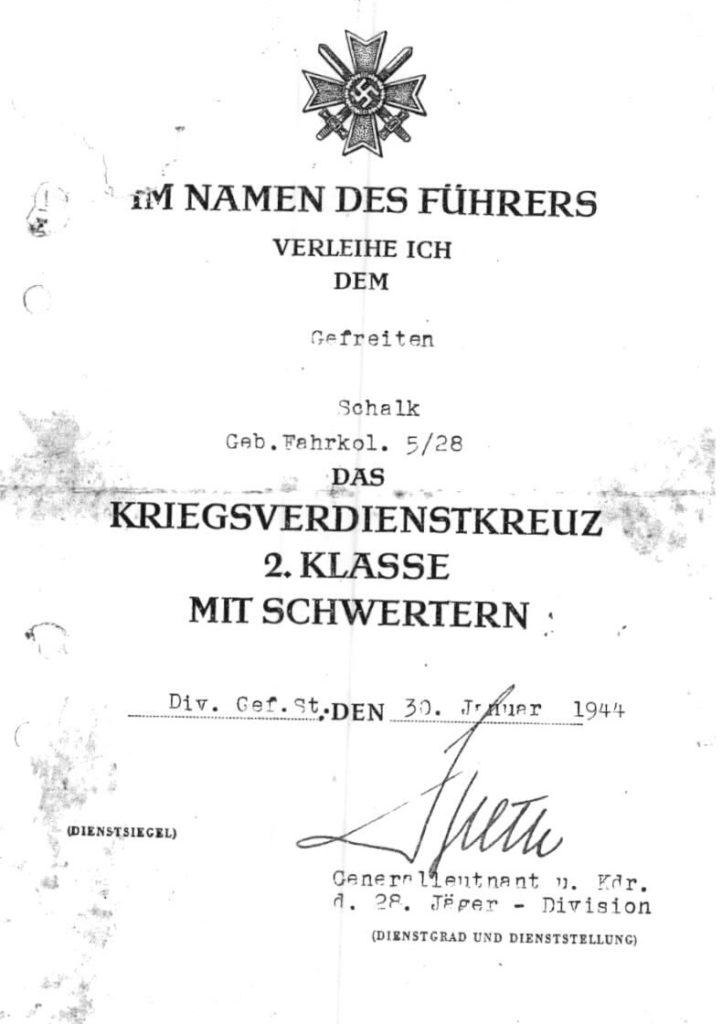

Parfois, il me parlait de la guerre, de ce qu’il a enduré et il lui arrivait de pleurer. Il racontait alors qu’il avait été blessé une fois au front par balle. Une seconde fois, il a été atteint au genou par un éclat d’obus. Une troisième fois lors d’une attaque de Cosaques. Ceci lui valut de recevoir d’un général la Croix de fer avec palme au nom du Führer et il est monté en grade.

Il ne mangeait pas toujours à sa faim. Parfois, il fouillait les cadavres des morts ennemis ou allemands pour trouver a manger. Il se souvient qu’il faisait un froid glacial, surtout la nuit.

C’est en pleurant qu’il me me racontait qu’il avait dû achever des soeurs allemandes sur le front soviétique. Des cosaques russes les avaient empalés vivantes sur des pieux. Cela fut pour lui la chose la plus dure dans sa vie. Il fallait pourtant épargner tant de souffrances à celles qui étaient encore en vie. Celles-ci lui demandaient de tirer, tout en priant. Mon papa s’est alors agenouillé, a prié un moment car il était croyant, a pris la mitrailleuse qu’il avait a disposition et a fait feu. Ensuite, m’a-t-il dit, j’ai regardé vers le ciel en demandant pardon à Dieu. Il me répétait que c’était la chose la plus dure qu’il a dû faire dans sa vie.

Une autre fois, il s’est trouvé face à une espionne russe. Il l’avait mis en joue avec son arme, mais elle s’est enrayée. Il lui a fracassé le crâne. C’était elle ou lui.

Parfois, il nous chantait des chansons allemandes ou russes qu’il avait appris comme soldat. Il lui arrivait de nous parler en russe. De chanter « Kalinka » le faisait sourire ; il aimait aussi beaucoup « Lili Marleen ».

Mon père avait d’ailleurs une fiancée russe prénommée Léna. Quand il avait une permission, il allait la voir. Mais la guerre les a séparés et ils ne se sont plus jamais revus. Il s’est souvent demandé ce qu’elle était devenue.

Il se souvient aussi des Stukas et des avions soviétiques. Il arrivait que les Allemands se trompent de cibles et canardent leurs propres troupes. Avec leur transmetteur, ils signalaient l’erreur au QG pour que cessent les attaques aériennes ou les tirs d’artillerie. Des Russes se battaient à leurs côtés. Il y avait des déserteurs de l’Armée rouge et des volontaires. Tous étaient affamés et mal équipés. Dans l’enfer des combats, ils étaient comme des rats. Ils n’avaient plus rien d’humain, mais tenaient plus du carnassier. Les combats au corps-à-corps se faisaient à la baïonnette. Un jour, lors d’un repérage, il est tombé sur l’ennemi et a dû fuir sur une moto-neige pour sauver sa peau ; les balles sifflaient de partout.

Un jour qu’il était de garde dans un trou, il a détruit un char soviétique avec sa Panzerfaust. Il me racontait aussi que des SS se trouvaient à l’arrière des lignes allemandes et qu’ils obligeaient les soldats de la Wehrmacht à avancer. Lorsqu’ils battaient en retraite, les « faibles » étaient abattus pour inciter les autres à retourner au combat. Un fois, mon papa a descendu un de ces SS parce que celui-ci venait d’abattre un soldat de la Wehrmacht qui ne voulait plus se battre. Après ça, mon père a choisi de s’évader, car s’il avait été attrapé, il aurait été aussitôt exécuté à son tour. Il me disait toujours que tuer une personne n’est pas dans les gènes d’un être humain, mais, en ayant vu le carnage dans les deux camps, on devient facilement une bête féroce et, dans de telles conditions, on ne distingue plus le bien ou le mal. Il faisait toujours cette comparaison avec une battue de chasse : il y a toujours un lapin qui s’en sort et, lui, il a fait partie des lapins qu’on n’a pas réussi à tuer.

Il a aussi été marqué par le pilonnage incessant des « orgues de Staline », de jour comme de nuit ; un « Feuertrommel » comme disaient les Allemands : les tirs étaient tellement intenses qu’il faisait jour la nuit. Parfois, ils ont été attaqués au lance-flammes. Là, tout y passait : les militaires, les civils et les animaux ; ça sentait la chair brûlée. C’était atroce. La foi lui a permis de tenir, disait-il.

Mon papa me disait aussi que, comme soldat, il avait un honneur et le respect de l’ennemi de toutes origine et de toutes religions. Un soir, il a fait des prisonniers russes, de jeunes soldats qui ne devaient pas avoir 16 ans et une femme-soldat. Ils tremblaient de peur, avaient faim et n’avaient pas mangé depuis plusieurs jours. Une fois désarmés, il leur a donné sa ration de combat. Avec son groupe d’assaut, ils ont pris la décision de les libérer après leur avoir donné d’autres rations de combat. Puis ils ont disparu dans la nuit. Mon papa a toujours eu une pensée pour eux, espérant qu’ils avaient survécu à la guerre.

Il racontait aussi comment son régiment avait été décimé suite à une attaque des Cosaques. Il était l’un des seuls survivants qui avaient pu passer pour morts. Les Cosaques étaient plusieurs centaines, chargeant le sabre en l’air. Ils ont surgi de tous côtés, comme un essaim de mouches. Le chef, tout en excitant ses cavaliers à attaquer, prenait le soin de ne pas se trouver en première ligne. Mon père a été blessé une première fois à la jambe. Il saignait beaucoup. Ca criait de partout et les chevaux blessés hennissaient de douleur. Chaque côté comptait de nombreux morts. Les Cosaques se sont repliés pour reformer leurs rangs et lancer une deuxième attaque. Les Allemands étaient encore si peu nombreux qu’ils pensaient leur dernière heure venue. Les survivants, blessés, se sont mis au garde à vous et ont commencé à chanter, du moins ceux qui en avaient encore la force. Le chef cosaque a donné l’ordre de charger. Mon père a de nouveau été touché à la jambe. Il s’est écroulé pour se réveiller quelques jours plus tard dans un hôpital de campagne. Autour de lui, de nombreux blessés gémissent ; il en arrive d’autres de partout. Il apprend alors qu’ils est un des seuls survivants. Là, il écrivait des lettres pour les mourants qu’il envoyait ensuite aux familles. Des grands blessés lui demandaient parfois d’écrire qu’ils étaient mort aux combat avec honneur ou, à l’inverse, que tout allait bien pour rassurer les parents, l’épouse ou la fiancée. D’autres lui disaient d’écrire la vérité. Il leur lisait ensuite la lettre et, s’ils en avaient la force, ils la signaient. Sinon, mon père signait à sur place. Il arrivait que certains meurent entre temps. Il écrivait qu’ils étaient morts avec honneur en disant que c’était son frère d’arme.

Quelques semaines plus tard, il est ausculté par un médecin de la Waffen-SS qui le déclare apte à retourner au front. C’est après cela que se place son évasion déjà évoquée.

Il m’a toujours dit qu’il avait un ange gardien toujours avec lui et qu’il priait beaucoup quand il le pouvait. Après le combat, il avait l’habitude de fermer les yeux des morts et de faire une prière pour tous les soldats, amis et ennemis. Pour lui, chaque être humain avait droit au respect.

Mon papa m’a raconté un Noël sur le front russe. Une partie de son régiment et des Russes, dont des femmes-soldats, ont fait la fête ensemble. Ils ont chanté et dansé en buvant du whisky et de la vodka. Il y avait même des filles de joies de toutes nationalités que les Allemands envoyait au front. Le lendemain, ils se sont séparés en s’embrassant et la plupart était encore ivre.

Il parlait souvent de ses « frères d’armes ». De ceux qu’il avait perdu. La camaraderie au front était vraie, un peu comme les Mousquetaires qui disaient » un pour tous et tous pour un » ; cela me faisait sourire. S’il ne portait pas les SS dans son coeur, mon père reconnaissait le courage, l’héroïsme des soldats de la Wehrmacht. C’étaient des gens comme lui, qui n’avaient rien demandé à personne. C’étaient de bons soldats, mais ils faisaient face à plusieurs ennemis : les soldats soviétiques plus nombreux, le froid et la faim.

Je me souviens aussi qu’il racontait que, comme soldat de la Wehrmacht, il avait dû défiler devant Hitler. Il y avait des milliers de soldats et, en passant devant le Führer, il fallait lever le bras, qu’on le veuille ou non.

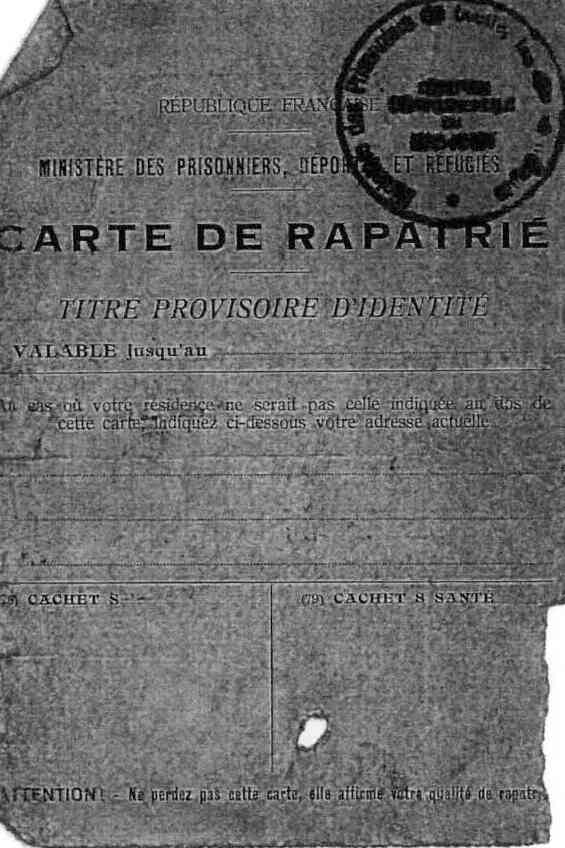

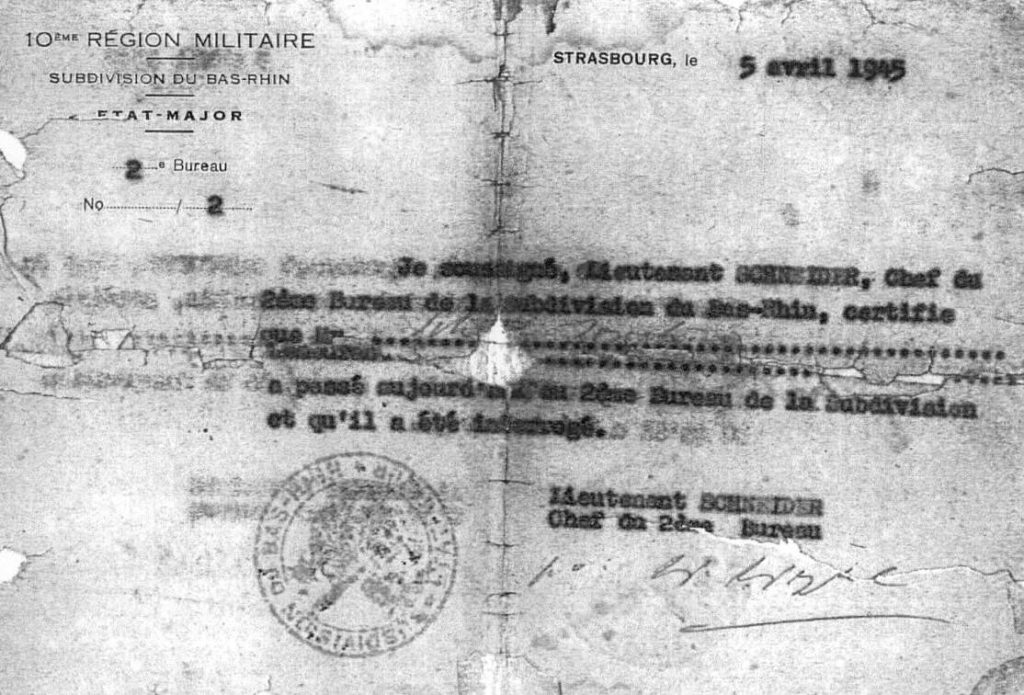

Mon père s’est évadé en conservant une ration de combat, son fusil, un pistolet Lüger, une carte et une baïonnette. Il faisait très froid et il a marché lomgtemps dans la nuit. Puis il a vu de loin un train de marchandise sur lequel il y avait marqué destination « Frankreich« . Il s’est faufilé dans le premier wagon. A chaque frontière, une nouvelle locomotive remplaçait celle qui était dans l’autre pays. Arrivé en Alsace, le train – qui ne roulait que de nuit à cause des attaques aériennes – a pris la direction de Sélestat. Ayant ralenti juste avant la gare, mon père a sauté du train. Discrètement, il est allé voir une personne de sa famille qui habitait à l’extérieur du village. Là, il apprend que la Gestapo est chez sa mère suite à sa désertion. Comme cette personne faisait partie d’un groupe de résistants, mon père les a rejoint. Un patriote évadé de la Wehrmacht, en plus armé, était une bonne recrue pour eux.

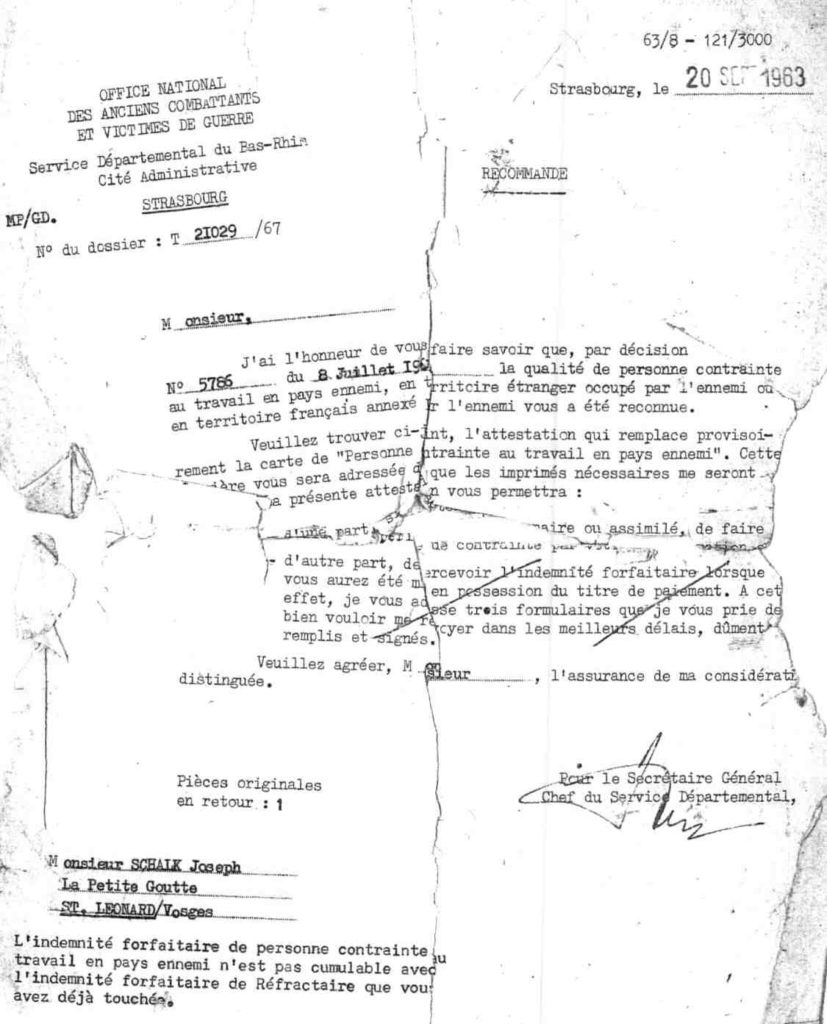

Après la guerre, nous habitions à Saint-Léonard, dans les Vosges. Là-bas, les anciens incorporés de force comme mon père n’étaient pas bien vus. Une fois, un client lui à lancé un verre de vin rouge à la figure en le traîtant de sale Boche, de sale nazi. Il s’est levé sans rien dire. Le restaurateur et les autres clients se sont excusés, puis mon père est parti. Il est resté éveillé toute la nuit pour trouver comment laver son honneur. Il s’est alors redu chez l’homme et lui a mis le Lüger – bien sûr déchargé – sur la tempe, lui demande de répéter qu’il était un sale Boche, un sale nazi. Sa femme et lui se sont excusés et mon père est parti. Le couple n’a jamais osé se plaindre auprès de la Gendarmerie. Après son vécu dans la Wehrmacht, mon père n’a jamais accepté d’être traité de Boche.

Nous, étant petits, nous nous prenions aussi des réflexions et des propos blessants de la part de certains Vosgiens. Il m’arrivait de me battre pour moi et pour l’honneur de mon papa. Mes copains et moi avions comme punition d’écrire « Je ne me bats pas » ou « Je ne dis pas de gros mots ». Cette punition collective donnée par la maîtresse devait se faire le soir à la maison. Aussi, je me faisais en prime gronder par ma mère et mon père.

Suite à cet incident au restaurant, mes parents ont pris la décision de déménager en Alsace. Quant aux armes, mon père les a détruites et jetées dans un puits.

Dans son village, il n’a jamais parlé de ce qu’il a enduré sous le régime de Hitler. Pour lui, c’était un psychopathe et il n’a jamais compris pourquoi les Allemands l’avaient suivi.

Mon père avait un copain d’enfance qui s’était engagé volontairement dans la SS et qui avait eu, après la guerre, la carte de combattant-résistant et qui était devenu un élu français. Il l’avait rencontré par hasard quelques années aprés la libération et il l’avait coincé dans un coin pour lui dire ses quatre vérités.

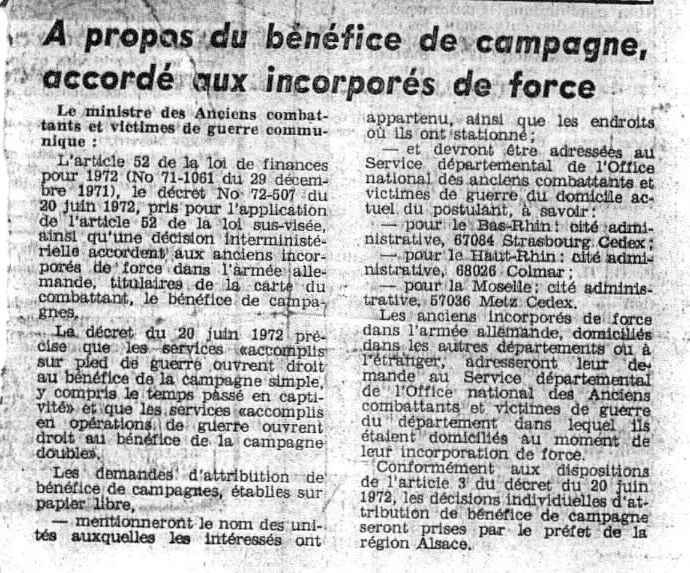

Bien qu’il ait été décoré de la médaille de la Reconnaissance de la Nation française pour résistance envers le nazisme, il a tout de même raté une prometteuse carrière de footballeur professionnel à cause de cette foutue incorporation de force. Je trouve que l’Allemagne aurait dû l’indemniser pour cela.

Au final, mon papa me disait toujours qu’une guerre ne sert à rien et qu’aucune guerre n’est propre. Il disait aussi qu’un animal est moins féroce qu’un être humain et ajoutait qu’un bon politicien c’est celui qui fait la paix avec son ennemi. Si ces blessures de guerre s’étaient cicatrisées, il disait que son coeur était meurtri à jamais, mais, avec le temps, il fait savoir pardonner et ne pas éprouver de la haine pour l’autre.

Ma maman, Marie-Joséphine Geiger, née à Dieffenbach-au-Val en 1921, a été incorporée de force pour travailler dans une usine de munitions en Allemagne. Elle me disait il y avait des soldats qui faisaient de la propagande : il fallait travailler pour le Führer qui en avait besoin. La production de munitions ne cessait jamais, malgré les blessés et parfois des morts accidentelles. Les archives la concernant n’existent plus. Elle n’a jamais eu de compensation pour ces années volées par l’Allemagne.

Au moment de l’invasion allemande en Alsace, elle me disait aussi que des soldats sont entrés chez ses parents. Ils sont allés jusque dans les chambres et la cave pour voler de la victuaille et tout ce qu’il leur plaisait. Son père a tenté de se révolter, mais son épouse les a prié de ne pas lui faire : elle leur a dit c’est un ancien Poilu qui a fait la guerre. Alors ils l’ont jeté dans un coin, mais ils ont emmené son frère qui était a moitié aveugle ; ils l’ont libéré le lendemain. Toute la nuit, elle et ses parents ont été angoissés sur le sort de leur fils.

Ma mére me disait aussi que, dans le village et les environs, il ne fallait pas trop parler, car la Gestapo avait des oreilles partout. Il y avait des dénonciations et certaines personnes ont été arrêtées par les nazis et ne sont jamais revenues. Il y avait des Alsaciens qui apportaient des victuailles à la Kommandantur pour se faire bien voir. Nombreux étaient les collabos. Ils ont aussi enrolé de force tous les jeunes hommes qui pouvaient combattre dès l’âge de 17 ans. Ce fut un gros chagrin pour les parents et la famille ; beaucoup ne sont pas revenus. Maman recherchait du réconfort dans la prière.

Elle me racontait aussi l’arrivée des Américains dans son village. Les Allemands étaient en déroute et l’on entendait des tirs au loin. Quand les gens ont vu les libérateurs, ils sont sortis de leurs maisons pour les acclamer et les embrasser, tout en les remerciants autant en français qu’en allemand. Un des soldats est descendu de son véhicule pour participer aux embrassades. Il distribuait du chocolat et des chewing-gums et il lui a donné une paire de bas de soie ou de nylon. Elle m’a dit que, lorsqu’elle les a essayé un peu plus tard, elle était heureuse et fière d’être coquette pour la première fois de sa vie de femme. Une partie du convoi a poursuivi sa route pendant que d’autres soldats perquisitionnaient les maisons pour vérifier qu’il ne s’y trouvait pas de soldats ennemis. Elle se souvient aussi d’avoir été impressionnée par les Noirs. C’étaient de grands gaillards qui souriaient de toutes leurs dents blanches. Oui, elle était trés impressionné par leur physique impressionnant. Maman a toujours été reconnaissante envers les Américains qui ont combattu pour débarrasser la France des nazis. Toute sa vie, elle a aussi prié pour eux.

Après la guerre, elle est allée travailler à Paris, comme beaucoup d’autres. D’abord comme fille au pair, puis comme gouvernante chez la famille Blum. Ces rescapés lui racontaient ce qu’ils avaient enduré pendant la guerre. Elle a rencontré mon papa à un bal champêtre et ils ne se sont plus quittés.

Pour ma maman, une guerre ne sert à rien, sauf à faire le malheur des familles. C’est juste une idée idéologique de politiciens.

Auguste Schalk

Témoignage très touchant et retrace la réalité violente et meurtrière de la guerre

Combien de vies sacrifiées à cause de la dureté des coeurs

B

Que Dieu bénisse ceux qui ont combattu le bon combat avec conscience humaine et et devoir de protéger au profit des plus faibles

Merci LILI pour votre témoignage qui me touche du fond du coeur.

Auguste Schalk

Lili merci pour votre commentaire, sa me touche du fond du coeur.

Auguste Schalk

Bel hommage à votre père , on apprend beaucoup de choses inimaginables . J’achèterai le livre avec grand plaisir , on perçoit l’intelligence de l’auteur à travers cet extrait 😉

Merci ALEXI SUPER

Quand le livre sera terminé, je vous le ferais savoir.

Et Merci pour votre écrit.

Cordialement

Auguste Schalk

Très beau témoignage.

On ressent la bonté de cet homme..

Je souhaite retracer la vie de mon grand père Joseph SPIESER né le 19/03/1922, malgré nous lui aussi.

Bonjour,

Si vous souhaitez évoquer l’incorporation forcée de votre grand-père, notre site vous est ouvert.

Cordialement,

Nicolas Mengus

Marjo, Merci pour votre commentaire sa me touche du fond du coeur.

Auguste Schalk

Mon père né en 1921 a aussi incorporé de force, ma mère née en 1925 était dans une unité qui s’appelait je crois Luftwaffenhâlferinen. Mon oncle né en 1926 n’est pas revenu, sa sépulture n’est pas connue.

Mon père ne nous a jamais parlé de son vécu sur le front russe.

Ce récit est poignant.

Cordialement

Bonjour,

Si vous souhaitez évoquer le parcours de vos parents et de votre oncle, notre site vous est largement ouvert.

Cordialement

Nicolas Mengus

Monsieur Fritz ,

Sa me donne chaud au coeur de l’appréciation du récit du passé douloureux de mon papa et de ma maman, Marie-joséphine Schalk- née Geiger et Joseph Schalk.

Son fils Auguste Schalk