Sous le signe de la croix gammée – Oradour

L’Alsace sous l’occupation allemande (1940–1945)

BOPP Marie-Joseph, L’Alsace sous l’occupation allemande (1940–1945), Le Puy, 1945.

Avec l’Alsace en guerre (1940–1944)

CLEMENT G.-R., Avec l’Alsace en guerre (1940–1944), Paris-Strasbourg, [1945].

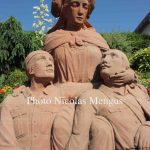

Oradour-sur-Glane

Oradour-sur-Glane, Courrier du Témoignage chrétien n°12, 1944.

Oradour-sur-Glane. Souviens-toi

Dans l’enfer d’Oradour…

POITEVIN Pierre, Dans l’enfer d’Oradour, le plus monstrueux crime de la guerre, Clermond-Ferrand, [1944].

La barbarie allemande – Le martyre d’Oradour-sur-Glane

FANLAC Pierre (éd.), La barbarie allemande – Le martyre d’Oradour-sur-Glane, Périgueux, 1944.

Die grosse Prüfung / La Grande épreuve

BROGLY Médard, Die grosse Prüfung. Das Elsass unter der Herrschaft des Dritten Reiches 1940 – 1944, Colmar, 1944

La lutte contre l’oubli (1945–2005) PAR MARCEL PEIFFER

De nombreux complexes agitent toujours, après plus de 60 ans, les Français d’Alsace et de Moselle qui ont été incorporés de force dans l’armée allemande entre 1942 et 1945. Ils ne disparaîtront que le jour où tous nos compatriotes de « Vieille France » seront enfin convaincus que les Malgré-Nous n’ont jamais été des volontaires pour la Wehrmacht ou la Waffen-SS, mais des enrôlés de force.

Les « Parias » de l’Histoire de France se rassemblent

Retrouvez ici la version complète du compte-rendu de la conférence sur l’Annexion de l’Alsace et de la Moselle au IIIe Reich qui s’est tenue aux « Tanzmatten » de Sélestat le 19 février dernier.

Le texte d’André Weckmann « Les Parias » – qui a été lu lors de cette conférence – a également été mis en ligne, ainsi que les parcours de Paul Finance, André Bogen, Étienne Wessang et le témoignage d’André Baradel, que l’auteur a lu sur place.

Le parcours d’E. Wessang