De nombreux extraits de documentaires ou d’actualités concernant les « Malgré-Nous » sont consultables sur le site internet de l’Institut National de l’Audiovisuel : http://www.ina.fr

DELIVRON Alfred

J’effectue actuellement des recherches concernant Alfred DELIVRON, le demi-frère de ma maman, incorporé de force dans l’Armée allemande le 10 juillet 1944 et porté disparu.

Le souhait le plus cher de la famille serait trouver trace du destin de ce pauvre garçon (18 ans) afin que son sacrifice – il n’a pas voulu fuir de peur de réprésailles sur sa famille – soit reconnu et qu’il ne soit pas oublié de tous.

Voici ce que je sais sur lui :

Alfred Delivron (* Metz, Moselle, 18.1.1926). Fils de Victor Delivron (* Augny, Moselle, 23.12.1888) et de Maria Ornau. Il résidait chez ses parents à Augny (route d’Orly), près de Metz, au moment de son incorporation forcée au RAD : Rüstungsinspektion XX Abt. 4/23 à Brahnau b/Bromberg. Du mois d’octobre 1944 à la mi-janvier 1945, il fait partie du Grenadier Ausbildung Bataillon 322.4 à Schwetz a/d Weichsel. Il est fait prisonnier par les Russes le 25 janvier 1945. Le 10 février 1945, il a quitté le camp de prisonniers de Kulmsee (arr. Thorn) en direction de Zichenau. Il a été vu pour la dernière fois le 14 ou 15 février 1945, souffrant des pieds, à Mielau (Pologne), à environ 25 km avant d’atteindre Zichenau.

Alfred Delivron (* Metz, Moselle, 18.1.1926). Fils de Victor Delivron (* Augny, Moselle, 23.12.1888) et de Maria Ornau. Il résidait chez ses parents à Augny (route d’Orly), près de Metz, au moment de son incorporation forcée au RAD : Rüstungsinspektion XX Abt. 4/23 à Brahnau b/Bromberg. Du mois d’octobre 1944 à la mi-janvier 1945, il fait partie du Grenadier Ausbildung Bataillon 322.4 à Schwetz a/d Weichsel. Il est fait prisonnier par les Russes le 25 janvier 1945. Le 10 février 1945, il a quitté le camp de prisonniers de Kulmsee (arr. Thorn) en direction de Zichenau. Il a été vu pour la dernière fois le 14 ou 15 février 1945, souffrant des pieds, à Mielau (Pologne), à environ 25 km avant d’atteindre Zichenau.

Alfred Delivron est inscrit sous le n°320/2343 au Comité pour le rapatriement des Lorrains et Alsaciens « non rentrés » de la Moselle, Caserne Ney, Metz (Moselle).

Le Service des Archives de Caen m’a fait parvenir une attestation certifiant l’attribution de la mention « Mort pour la France » à titre militaire à Marie, Jean, Alfred Delivron et indiquant qu’il était décédé le 15 février 1945 à Mielau (Pologne), selon le jugement déclaratif de décès du Tribunal de Metz, adressé à la mairie d’Augny le 25 juin 1958.

Merci à toute personne qui pourra me donner des renseignements sur son parcours et son destin.

Madame Eliane CABAILLOT

39, rue Le Marois

75016 PARIS

* Fiche du Volksbund aimablement transmise par Claude Herold :

Nachname: Delivron

Vorname: Alfred

Dienstgrad:

Geburtsdatum: 18.01.1926

Geburtsort:

Todes-/Vermisstendatum: 01.01.1945

Todes-/Vermisstenort: Mielau

Nach den uns vorliegenden Informationen ist die o. g. Person seit 01.01.1945 vermißt.

HEINRICH Ernest

Je fais actuellement des recherches sur l’histoire de mon village, La Walck, et, bien sûr, sur le sort des enfants de La Walck qui ont été incorporés de force dans l’Armée allemande.

Je fais actuellement des recherches sur l’histoire de mon village, La Walck, et, bien sûr, sur le sort des enfants de La Walck qui ont été incorporés de force dans l’Armée allemande.

Je recherche en particulier à reconstituer le parcours du parrain de mes parents, Heinrich Ernest. Il est né le 20 avril 1911 à La Walck (67). Il était le fils de Heinrich Mathieu et de Schnitzler Rosalie. Comme sa date de naissance le montre, il a d’abord fait son service militaire sous l’uniforme français (je ne connais pas son parcours), puis il a été incorporé de force dans l’Armée allemande (à une date inconnue des archives WAST) et, comme il était grand (mais ni blond, ni les yeux bleus), il a été versé d’office dans la Polizei SS. Sa plaque d’identification indique : » – 4303 – Pol. Waffenschule III ». Il était « Unterwachtmeister der Schutzpolizei der Reserve » et a disparu près de Smolewitschi, sur la Rollbahn Minsk-Borissow ; selon la WAST, il est possible qu’il ait été fait prisonnier. Ce sont les seuls éléments dont je dispose.

Il est à noter qu’un de ses frères, ayant tenté de fuir l’Alsace, est mort à Saint-Claude (Jura), d’une crise d’appendicite.

Merci pour tous les renseigments qui pourront m’être communiqués.

Dossmann Philippe

13 rue d’Engwiller 67350 La Walck

Dossmann.philippe@orange.fr

Mémoire de la Déportation

La Fondation pour la Mémoire de la Déportation poursuit depuis 1996 le recensement des déportés de France arrêtés par mesure de répression. Une équipe de jeunes chercheurs, étudiants de l’Université de Caen et salariés de la Fondation, travaillent ainsi à Caen dans les locaux du ministère de la Défense sur des sujets très variés, dont la répression en Alsace-Moselle.

COMMUNIQUE DE LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION

Dans le cadre de la poursuite de ses recherches, l’équipe de la FMD détachée à Caen est intéressée par tous documents, informations et témoignages relatifs aux sujets suivants :

L’ORA face à la répression : fusillés, massacrés, déportés (Anne Bertin)

Les Français arrêtés au sein du Reich et internés en camp de concentration (Arnaud Boulligny)

Les Français déportés pour motif d’homosexualité (Arnaud Boulligny)

Les déportés français du KL Buchenwald (Vanina Brière)

Les Juifs arrêtés par mesure de répression et déportés dans des transports de persécution (Vanina Brière)

Les réseaux Buckmaster face à la répression : fusillés, massacrés, déportés (Sylvain Cabanes)

Les Françaises déportées dans les commandos de Sachsenhausen (Lucie Cardin)

Les Françaises déportées via le camp de Neue Bremm à Sarrebruck (Pierre-Emmanuel Dufayel)

La déportation de répression organisée au départ du territoire français après le débarquement du 6 juin 1944 (Delphine Kazandjian)

Les Français déportés au sein du complexe du KL Mauthausen (Adeline Lee)

Les « personnalités-otages » ou « déportés d’honneur » (Anne Lesourd)

Les Français d’Indochine victimes du coup de force japonais du 9 mars 1945 (Thibault Letertre)

Les déportés de France internés sur l’île d’Aurigny (Benoît Luc)

L’internement et la déportation des Tsiganes de France (Manuel Maris)

Les agents du SOE déportés (Manuel Maris)

Les Nord-Africains déportés de France par mesure de répression (Fatiha Mezrag)

La répression en Alsace-Moselle, territoires annexés au Reich allemand (Cédric Neveu)

Les Français déportés au camp de Neuengamme et dans ses commandos, en particulier celui de Bremen-Farge (Laurence Papin)

Afin de compléter la base de données des déportés de France arrêtés par mesure de répression, l’équipe de Caen cherche aussi à collecter tous renseignements concernant le décès depuis 1945 des personnes rentrées de déportation.

N’hésitez pas à nous contacter :

Fondation pour la Mémoire de Déportation

Ministère de la Défense

Rue Neuve Bourg l’Abbé

BP 552 – 14037 CAEN Cedex

Tél. : 02–31–38–45–60 – fmdcaen@yahoo.fr

SCHLAEFLI Louis, Images pieuses

SCHLAEFLI Louis, Guerres mondiales et images pieuses, Cahiers Alsaciens d’Archéologie, d’Art et d’Histoire, L, 2007, p.165–184.

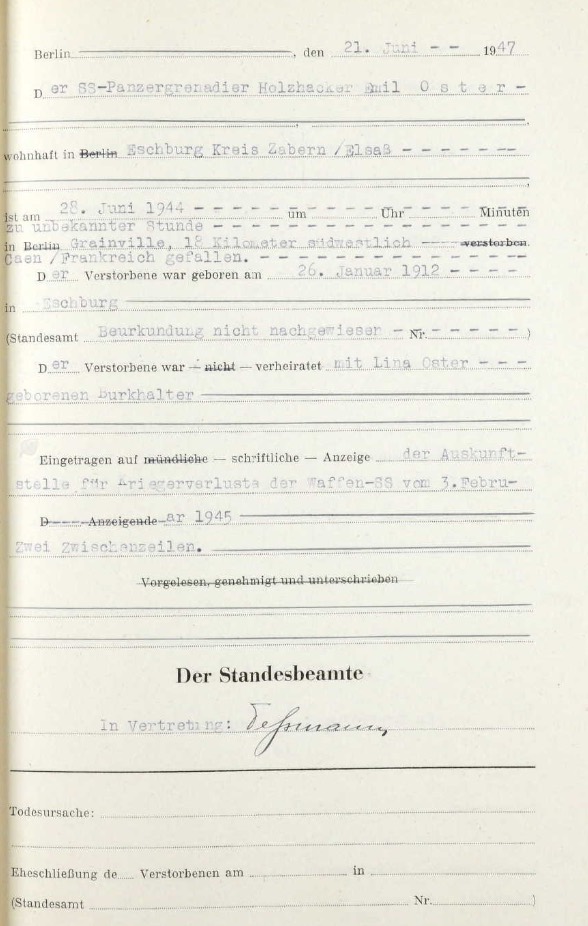

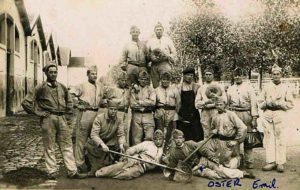

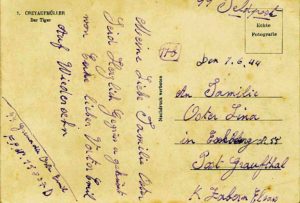

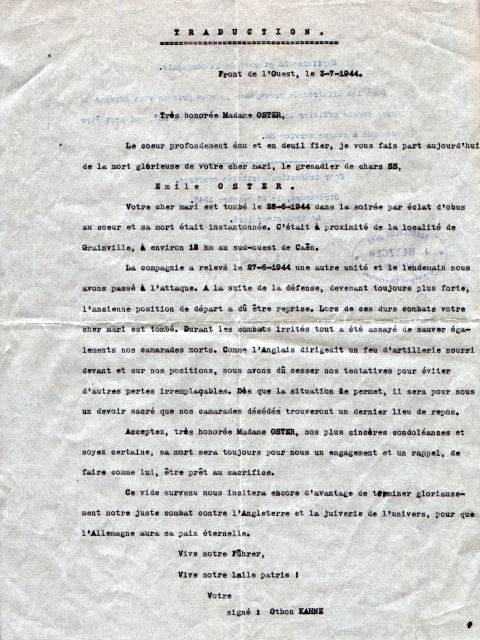

OSTER Emile

Bûcheron et tailleur de pierre (* Eschbourg, Bas-Rhin, 26.1.1912). Marié à Lina Burkhalter (+ 1990); 1 garçon, Walter, et 1 fille, Christa (+ 1944).

Bûcheron et tailleur de pierre (* Eschbourg, Bas-Rhin, 26.1.1912). Marié à Lina Burkhalter (+ 1990); 1 garçon, Walter, et 1 fille, Christa (+ 1944).

Son parcours dans l’Armée française se résume ainsi :

15.4.1933 Appelé au 73e RADC.

16.10.1933 Nommé 1ère Classe.

15.4.1934 Rayé des Contrôles.

24.9.1938 Rappelé (art .40).

11.10.1939 Renvoyé dans ses foyers.

25.8.1939 Rappelé et arrivé au corps – sergent.

25.6.1940 Démobilisé (Note 133926/PM/7B du 9.9.1950).

Il est incorporé de force dans la Waffen-SS le 8.2.1944 : 3Kp / SS- Panz Gren Regt 4 « Der Fuhrer”/2.SS Panzer Division « Das Reich ». Son numéro d’identification de Panzergrenadier était : 167–3 /D.

Le 10 juin 1944, il a voulu sauver une jeune fille de l’église d’Oradour-sur-Glane.

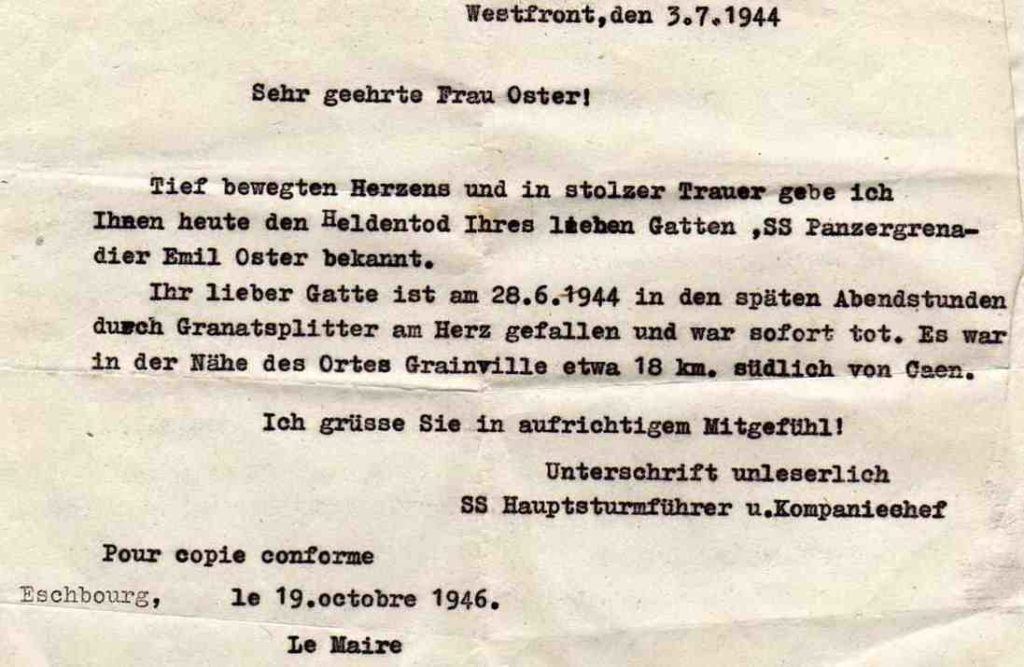

Atteint au coeur par un éclat d’obus sur un passage à niveau à Grainville-sur-Odon (Calvados), il meurt sur le coup le 28.6.1944. Mais, d’après le témoignage d’un camarade alsacien, il se serait suicidé.

Un certificat du 4 septembre 1980 reconnait officiellement son incorporation de force. Il est « mort pour la France ».

« Oster Emile fait partie de ces dizaines de milliers de jeunes incorporés de force qui symbolisent des années de souffrances. Disparus, oubliés, ils ne sont inscrits sur aucune tablette, sur aucune stèle, comme s’ils n’avaient jamais existé, sans que personne ne s’en émeuve. Le futur « Mur des Noms » dédié au quelques 40.000 « Malgré-Nous » tués ou portés disparus leur offrira une petite place en terre natale et témoignera de leurs existences et leurs sacrifices ». (Erica et Walter Oster, orphelins de « Malgré-Nous »).

Renseignements transmis par Walter Oster, fils orphelin d’Emile Oster.

Fiche du Volksbund aimablement communiquée par Claude Herold :

Nachname: Oster

Vorname: Emil

Dienstgrad: Grenadier

Geburtsdatum: 26.01.1912

Geburtsort: Eschburg

Todes-/Vermisstendatum: 28.06.1944

Todes-/Vermisstenort: Grainville, 18 km südwestl. Caen

Emil Oster ruht auf der Kriegsgräberstätte in La Cambe (Frankreich).

Unter den Unbekannten.

Information du Volksbund transmise à Claude Herold (juin 2009):

Da jedoch genauere Angaben zum Zahnbild nicht mehr möglich sind und

durchaus die Möglichkeit besteht, dass sich die sterblichen Überreste des

Herrn Emil Oster auch unter den untrennbar und zerstörten Gebeinen aus

Grainville-sur-Odon befinden könnten, kann der auf dem deutschen

Soldatenfriedhof LA CAMBE im Block 49 – Reihe 1 – Grab 40 a ruhende

unbekannte Gefallene mit der Umbettungs-Nr. 15156 nicht identifiziert

werden.

Photo N. Mengus

SCHMITT Denis

(* 1929). Lycéen à Forbach (Moselle), il est incorporé de force dans l’Armée allemande et tué à Neuvied (Allemagne) le 16 janvier 1945 à l’âge de 16 ans. Il est le plus jeune « Malgré-Nous » d’Alsace-Moselle.

D’après un avis mortuaire publié par son frère, René Schmitt, dans le Républicain Lorrain du 15.1.2006.

REUTENAUER Georges et Alfred

Georges Reutenauer

Georges Reutenauer

bûcheron et tailleur de pierre (* Eschbourg, Bas-Rhin, 5.2.1913). Marié à Louise Decker (remariée en 1947, +1989) ; 1 garçon (+ à l’âge de 3 mois) et 2 filles : Georgette (+ 1976) et Erica.

Le 15.4.1934, il est appelé au 94° Régiment d’Infanterie. Son parcours dans l’Armée française se déroule ainsi :

15.4.1935 Passé dans la Disponibilité, maintenu au Corps (Art .40).

6.7.1935 Renvoyé dans ses foyers et rayé des Contrôles.

24.9.1938 Rappelé à l’activité et arrivé au corps (Art 40).

4.10.1938 Renvoyé dans ses foyers et rayé des Contrôles.

25.8.1939 Rappelé à l’activité et arrivé au corps.

25.6.1940 Démobilisé (Note 133 926/PM/7 B du 9.9.1950).

Incorporé de force le 10.1.1944 dans l’Armée allemande, sa dernière affectation était : « Stab I/ Gren. Rgt. 109 (Ostfront) Stammrolle n°Kr 359« . Engagé en Pologne, il est blessé et hospitalisé le 30.7.1944 à Malkinia (Feldlazarett 2/582 mot.) où il décède le même jour (certificat de décès n°67–23 447 délivré le 26.10.1979). Il est enterré à Malkinia (rangée 2, tombe 7). En 1996, il est exhumé et réinhumé dans le cimetière par le Volksbund (bloc G, rangée 52, tombe 4357).

Alfred Reutenauer

Alfred Reutenauer

(* Eschbourg, Bas-Rhin, 20.3.1921). Frère de Georges. Enrôlé de force, il est engagé en Pologne. Le 25.5.1944, alors qu’il est pionnier dans la 3e Compagnie du SS-Panzer-Pionier-Bataillon 9, il est admis au Reserve-Lazaret Zabern (Saverne, Bas-Rhin) suite à des blessures à l’apaule droite et au derrière par éclats d’obus.

Il est porté disparu dans la région de Passau le 21.11.1944.

« Georges et Alfred Reutenauer font partie de ces dizaines de milliers de jeunes, incorporés de force. Ils symbolisent des années de souffrances. Disparus, oubliés, ils ne figurent sur aucune stèle, comme s’ils n’avaient jamais existé, sans que personne ne s’en émeuve ou, pour le moins, se mettent en quête de leurs identités. Le futur Mur des Noms des 40 000 « Malgré-Nous » tués ou portés disparus leur offrira une petite place en terre natale et témoignera de leurs existences et de leurs sacrifices ». (Erica et Walter Oster)

Renseignements fournis par Erica, fille orphelin de Georges Reutenauer, et son époux Walter Oster, orphelin d’Emile Oster, incorporé de force lui-aussi.

Sur Alfred Reutenauer, voir aussi N. Mengus, A. Hugel, Entre deux fronts. Les incorporés de force alsaciens dans la Waffen-SS, vol. 1, Editions Pierron, 2007, p. 176.

Fiche du Volksbund de Georges Reutenauer aimablement envoyée par Claude Herold :

Nachname: Reutenauer

Vorname: Georg

Dienstgrad: Grenadier

Geburtsdatum: 05.02.1913

Geburtsort: Eschbourg

Todes-/Vermisstendatum: 30.07.1944

Todes-/Vermisstenort: Malkinia, Feldlaz.2/582 mot.

Georg Reutenauer ruht auf der Kriegsgräberstätte in Mlawka (Polen). Endgrablage: Block G Reihe 52 Grab. (Photo Volksbund)

Georg Reutenauer ruht auf der Kriegsgräberstätte in Mlawka (Polen). Endgrablage: Block G Reihe 52 Grab. (Photo Volksbund)

MACK Josefa Maria Imma, Un ange à Dachau

En mai 1944, sœur Josefa Mack est une jeune Allemande de 20 ans. Un jour, elle fut envoyée à la plantation du camp de concentration de Dachau pour y chercher des plantes et des légumes pour la communauté des Sœurs des Ecoles de Freising. En même temps qu’elle découvrait l’existence de ce camp, elle fut confrontée à la détresse des prisonniers – presque exclusivement des déportés politiques – allemands, polonais ou russes. Parmi eux, il y a Ferdinand Schönwälder, un jeune prêtre originaire des Sudètes responsable du « point de vente » de la plantation. Pour les déportés, elle brava le danger et la mort pour leur apporter des hosties, du vin de messe (pour célébrer des messes clandestines), mais aussi les objets nécessaires pour l’ordination du diacre Karl Leisner, du courrier et des paquets, de la nourriture (en particulier du pain) et des médicaments (notamment contre le typhus). Sœur Josefa le fit jusqu’à la libération du camp par les Américains à la fin du mois d’avril 1945.

En mai 1944, sœur Josefa Mack est une jeune Allemande de 20 ans. Un jour, elle fut envoyée à la plantation du camp de concentration de Dachau pour y chercher des plantes et des légumes pour la communauté des Sœurs des Ecoles de Freising. En même temps qu’elle découvrait l’existence de ce camp, elle fut confrontée à la détresse des prisonniers – presque exclusivement des déportés politiques – allemands, polonais ou russes. Parmi eux, il y a Ferdinand Schönwälder, un jeune prêtre originaire des Sudètes responsable du « point de vente » de la plantation. Pour les déportés, elle brava le danger et la mort pour leur apporter des hosties, du vin de messe (pour célébrer des messes clandestines), mais aussi les objets nécessaires pour l’ordination du diacre Karl Leisner, du courrier et des paquets, de la nourriture (en particulier du pain) et des médicaments (notamment contre le typhus). Sœur Josefa le fit jusqu’à la libération du camp par les Américains à la fin du mois d’avril 1945.

Ce livre dévoile tout un pan de la résistance de l’Eglise catholique allemande face au nazisme et sa barbarie.

Nicolas Mengus

SCHUNCK Catherine et François, D’Alsace en Périgord. Histoire de l’Evacuation

Ce livre offre une vision croisée de Périgourdins et d’Alsaciens qui ont été amenés à cohabiter dans la précipitation entre 1939 et 1940. Entre les autochtones et les évacués, la cohabitation ne sera pas facile. Outre l’aspect technique (hébergement, ravitaillement, scolarisation des jeunes…), le choc va venir principalement des modes de vie radicalement différents d’une région à l’autre. En outre, la barrière de la langue est un des éléments le plus marquant de cette tranche d’histoire : si le Français est la langue commune qui rassemble, l’usage courrant du patois périgourdin et du dialecte alsacien est source de malentendus, voire de méfiance ; l’alsacien semble tellement proche de l’allemand, la langue de l’ennemi. Mais, en-dehors de quelques exceptions, la solidarité joue à plein régime et des échanges, culturels et culinaires, par exemple, se font entre deux régions françaises que tout semble séparer de prime abord. Mais pour les jeunes, qui n’ont pas les mêmes soucis que les adultes, l’amour est parfois au rendez-vous…

Ce livre offre une vision croisée de Périgourdins et d’Alsaciens qui ont été amenés à cohabiter dans la précipitation entre 1939 et 1940. Entre les autochtones et les évacués, la cohabitation ne sera pas facile. Outre l’aspect technique (hébergement, ravitaillement, scolarisation des jeunes…), le choc va venir principalement des modes de vie radicalement différents d’une région à l’autre. En outre, la barrière de la langue est un des éléments le plus marquant de cette tranche d’histoire : si le Français est la langue commune qui rassemble, l’usage courrant du patois périgourdin et du dialecte alsacien est source de malentendus, voire de méfiance ; l’alsacien semble tellement proche de l’allemand, la langue de l’ennemi. Mais, en-dehors de quelques exceptions, la solidarité joue à plein régime et des échanges, culturels et culinaires, par exemple, se font entre deux régions françaises que tout semble séparer de prime abord. Mais pour les jeunes, qui n’ont pas les mêmes soucis que les adultes, l’amour est parfois au rendez-vous…

C’est au travers de multiples témoignages que les divers aspects de l’évacuation des Alsaciens en Périgord sont exposés dans cet ouvrage dont on ne peut que recommander la lecture.

Nicolas Mengus