Alors que l’Alsace et la Moselle se lancent conjointement dans un grand recensement des victimes de la Seconde Guerre mondiale (pour l’Alsace) et des guerres entre 1870 et 1945 (pour la Moselle) – qui débute par celui des quelque 130.000 incorporés de force –, le Conseil Général du Bas-Rhin vient, avec l’aide du Conseil Général du Haut-Rhin (mais sans participation financière de l’Etat), de faire dupliquer les archives russes du camp soviétique de Tambow.

Un pas important vient d’être franchi pour une meilleure connaissance du camp n°188 de Tambow et de ses prisonniers dont, plus particulièrement les Français enrôlés de force dans l’Armée allemande entre 1942 et 1945.

Un pas important vient d’être franchi pour une meilleure connaissance du camp n°188 de Tambow et de ses prisonniers dont, plus particulièrement les Français enrôlés de force dans l’Armée allemande entre 1942 et 1945.

Une délégation du Conseil Général du Bas-Rhin, conduite au mois d’octobre 2007 par Guy Dietrich et à laquelle a participé Jean-Luc Eichenlaub, directeur des Archives Départementales du Haut-Rhin, a rapporté de Tambow plus de 4.000 clichés de documents ayant trait à l’ancien camp de prisonniers, véritable mouroir des Alsaciens-Mosellans.

Les archives fournies par les autorités russes – notamment celles de l’Oblast de Tambow et de la mairie de Kirsanow – se classent en trois catégories : archives administratives de Tambow/Rada, archives de l’hôpital de Kirsanow et celles du GUPVI (NKVD). Elles ne représentent peut-être pas la totalité des documents encore conservés, car selon Guy Dietrich, « Nous n’avons pas la certitude d’avoir tous les documents, mais tous les documents disponibles ont été dupliqués in extenso ».

Ces archives comprennent des plans, des inventaires, des listes de noms, des notes, des circulaires, des rapports et quelques photos. Certains de ces documents sont manuscrits. Si leur inventaire a déjà été traduit en français (voir document ci-joint), il reste encore 4000 pages à traduire du russe ; une entreprise ardue !

Philippe Richert, président du Conseil Général du Bas-Rhin, a souhaité que les archives soient rendues accessibles, au fur et à mesure de leur traduction, aux Archives départementales du Bas-Rhin (Strasbourg) et du Haut-Rhin (Colmar). Alphonse Troestler a, lui aussi, souligné que les archives seraient totalement ouvertes à la consultation. Enfin, Jean-Laurent Vonau a lancé un appel pour que ces documents inédits fassent l’objet d’études universitaires.

Du côté de la FAT

L’année 2007 s’est révélée très prometteuse pour la cause des incorporés de force. Ainsi, la Fédération des Anciens de Tambow (FAT) a œuvré pour un « rapprochement décisif » entre les fédérations qui a permis « une extension de la description des problèmes de « Malgré-Nous » ex–prisonniers de guerre situés au-delà des Vosges ». Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue au Grand Séminaire de Metz, le 19 avril 2007, Jean Thuet, fondateur et présidentde la FAT et membre du conseil d’administration des Cheminots Anciens Combattants, « exposa les avantages d’un rapprochement qui permettrait de mieux exploiter les compétences à l’avantage de la Mémoire ».

Etaient présents, lors de « tournant historique », Nathalie Griesbeck, députée européenne, Denis Jacquat, député de la Moselle, Philippe Grégoire, représentant la mairie de Metz, messieurs Laurain et Philipe, représentants la SNCF de Metz, Jean Caron, président général de la FNCAC et Bernard Pelte, président du Réseau Est de la FNCAC.

En attendant un « Mur des Noms »

En décembre 2007, Patricia Schillinger, sénateur du Haut-Rhin, a assuré l’OPMNAM, l’association des Orphelin de Pères « Malgré-Nous » d’Alsace-Moselle, de son soutien pour que chaque commune d’Alsace et de Moselle se dote d’un « Mur des Noms » pour que les enfants des communes qui se cachent sous l’inscription impersonnelle « A nos morts de 39–45 » retrouvent leur identité. Selon elle, « c’est un devoir de mémoire et toutes les municipalités d’Alsace-Moselle devraient s’engager dans ce projet afin que les futures générations n’oublient pas ».

Dans le même temps, Philippe Riffault, directeur du Cabinet d’Alain Marleix, secrétaire d’Etat à la Défense chargé des Anciens Combattants, a fait savoir à Marlène Wagner-Rungeling, membre de l’OPMNAM, que, « si, à l’instar de ce qu’a fait le Centre de documentation juive contemporaine pour ses victimes de la Shoah, les associations liées au souvenir des « Malgré-Nous » et de leurs familles prenaient l’initiative de faire réaliser un « Mur des Noms », le secrétaire d’Etat à la Défense, chargé des Anciens Combattants pourrait examiner le soutien susceptible d’être apporté au projet.

Il pourrait notamment apporter une contribution consistant à mettre les archives du département ministériel à la disposition des chercheurs chargés de rassembler des informations sur ces victimes de guerre, afin de créer un véritable fonds documentaire.

Dans un second temps, lorsque les éléments matériels permettront d’élaborer un projet précis, et si une demande en ce sens lui est adressée, le secrétaire d’Etat analysera les conditions d’une aide financière, par voie de subvention ». Ainsi, le Secrétariat d’Etat à la Défense apporte son soutien à l’édification, au Mémorial de Schirmeck, d’un « Mur des Noms » dédié aux incorporés de force tombés ou disparus au cours de la Deuxième Guerre mondiale.

Bernard Ernewein, président de l’OPMNAM, souhaite donc « recevoir le soutien des familles, des anciens « Malgré-Nous », des veuves et des 20.000 orphelins, pour conforter l’engagement de l’Etat, exprimé clairement par Philippe Riffault ».

Nicolas Mengus

Lire l’article

Je suis à la recherche du lieu où repose mon père Joseph, Lucien WALTER (* Bischheim, Bas-Rhin, 28.8.1912). Incorporé de force en 1944, il est porté disparu le 6 mai 1945.

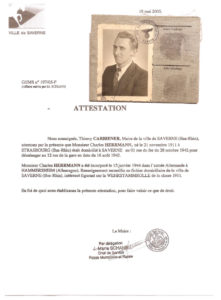

Je suis à la recherche du lieu où repose mon père Joseph, Lucien WALTER (* Bischheim, Bas-Rhin, 28.8.1912). Incorporé de force en 1944, il est porté disparu le 6 mai 1945. (* Strasbourg, Bas-Rhin, 21.11.1911). Il a été incorporé le 15 janvier 1944 dans l’Armée allemande à Hammersheim. Il a été tué le 7 août 1944 à Tauguischi (Lituanie).

(* Strasbourg, Bas-Rhin, 21.11.1911). Il a été incorporé le 15 janvier 1944 dans l’Armée allemande à Hammersheim. Il a été tué le 7 août 1944 à Tauguischi (Lituanie).

Galvaniseur (* Rohr, Bas-Rhin, 11.6.1915 + 1986). Domicilié à Schiltigheim, il est passé au conseil de révision allemand le 16.3.1943 et a été incorporé de force dans la Wehrmacht le 23 mai 1943 et affecté à la Stammkp./Inf. Ers. Btl. 489. Il est muté à la 10. Kp./Gren. (Feldausb.) Rgt. 720 le 31 mai, puis à la 9. Kp./Gren. Rgt.413 le 11 janvier 1944. Le 3 février, il a été blessé par un éclat d’obus près de Steschino et évacué sur la San. Kp.206, avant d’être transféré au SS-Lazarett de Minsk le 5 février.

Galvaniseur (* Rohr, Bas-Rhin, 11.6.1915 + 1986). Domicilié à Schiltigheim, il est passé au conseil de révision allemand le 16.3.1943 et a été incorporé de force dans la Wehrmacht le 23 mai 1943 et affecté à la Stammkp./Inf. Ers. Btl. 489. Il est muté à la 10. Kp./Gren. (Feldausb.) Rgt. 720 le 31 mai, puis à la 9. Kp./Gren. Rgt.413 le 11 janvier 1944. Le 3 février, il a été blessé par un éclat d’obus près de Steschino et évacué sur la San. Kp.206, avant d’être transféré au SS-Lazarett de Minsk le 5 février.

Un pas important vient d’être franchi pour une meilleure connaissance du camp n°188 de Tambow et de ses prisonniers dont, plus particulièrement les Français enrôlés de force dans l’Armée allemande entre 1942 et 1945.

Un pas important vient d’être franchi pour une meilleure connaissance du camp n°188 de Tambow et de ses prisonniers dont, plus particulièrement les Français enrôlés de force dans l’Armée allemande entre 1942 et 1945. Résister à l’ordre nazi, porter des messages et des informations à « l’ennemi », faire passer la frontière à des prisonniers de guerre évadés, refuser d’endosser l’uniforme allemand ou déserter de la Wehrmacht, tout ceci était très lourdement puni par la peine de mort. C’est, par exemple, le cas de neuf Alsaciens et de cinq Lorrains qui, après jugement, ont été exécutés, entre le 27 septembre 1943 et le 13 décembre 1944, à la prison « Roter Ochse » de Halle-an-der-Saale (Saxe-Anhalt). « Les livres d’histoire ne s’intéressaient guère à ces anonymes, qui avaient souvent opérés en dehors des groupes de résistants recensés a posteriori » souligne Auguste Gerhards qui retrace le parcours de ces 14 malheureux, morts pour avoir aimé la France au péril de leur vie. Cette solide étude montre qu’il était ô combien dangereux de se rebeller sous la botte nazie ou de dire tout simplement « non ».

Résister à l’ordre nazi, porter des messages et des informations à « l’ennemi », faire passer la frontière à des prisonniers de guerre évadés, refuser d’endosser l’uniforme allemand ou déserter de la Wehrmacht, tout ceci était très lourdement puni par la peine de mort. C’est, par exemple, le cas de neuf Alsaciens et de cinq Lorrains qui, après jugement, ont été exécutés, entre le 27 septembre 1943 et le 13 décembre 1944, à la prison « Roter Ochse » de Halle-an-der-Saale (Saxe-Anhalt). « Les livres d’histoire ne s’intéressaient guère à ces anonymes, qui avaient souvent opérés en dehors des groupes de résistants recensés a posteriori » souligne Auguste Gerhards qui retrace le parcours de ces 14 malheureux, morts pour avoir aimé la France au péril de leur vie. Cette solide étude montre qu’il était ô combien dangereux de se rebeller sous la botte nazie ou de dire tout simplement « non ». Pièce de théâtre à l’origine, ce livre retrace la tragédie de la défaite de 1940 et ses conséquences : l’Annexion de l’Alsace à l’Allemagne nationale-socialiste et l’incorporation de force des jeunes gens dans la Wehrmacht. Tout y est : le retour du soldat mobilisé en 1939 qui rentre dans une Alsace nazifiée, qui retrouve ses amis qui se déchirent pour divergence d’opinions, qui se marie et devient père, qui est jeté dans la tourmente du front russe, qui refuse de déserter pour préserver sa famille, qui est accusé d’être un criminel de guerre (allusion à Oradour-sur-Glane et au procès de 1953) et connaît finalement l’enfer de la captivité soviétique à Tambow. Un texte qui donne envie de voir la pièce jouée sur scène.

Pièce de théâtre à l’origine, ce livre retrace la tragédie de la défaite de 1940 et ses conséquences : l’Annexion de l’Alsace à l’Allemagne nationale-socialiste et l’incorporation de force des jeunes gens dans la Wehrmacht. Tout y est : le retour du soldat mobilisé en 1939 qui rentre dans une Alsace nazifiée, qui retrouve ses amis qui se déchirent pour divergence d’opinions, qui se marie et devient père, qui est jeté dans la tourmente du front russe, qui refuse de déserter pour préserver sa famille, qui est accusé d’être un criminel de guerre (allusion à Oradour-sur-Glane et au procès de 1953) et connaît finalement l’enfer de la captivité soviétique à Tambow. Un texte qui donne envie de voir la pièce jouée sur scène. A compter de 1944 (et jusqu’en 1953 avec le procès d’Oradour-sur-Glane), la politique de la France est claire : dénazifier, mais surtout « dégermaniser » définitivement l’Alsace et la Moselle, comme si les Alsaciens et les Mosellans avaient été plus nazis, plus collaborateurs que leurs compatriotes de France occupée. Ainsi, par le seul fait que ces deux provinces avaient été annexées au IIIe Reich (suite à la démission de la « Mère Patrie » en 1940), l’Epuration fut proportionnellement plus sévère et plus dure (mais moins sanglante) qu’ailleurs en France.

A compter de 1944 (et jusqu’en 1953 avec le procès d’Oradour-sur-Glane), la politique de la France est claire : dénazifier, mais surtout « dégermaniser » définitivement l’Alsace et la Moselle, comme si les Alsaciens et les Mosellans avaient été plus nazis, plus collaborateurs que leurs compatriotes de France occupée. Ainsi, par le seul fait que ces deux provinces avaient été annexées au IIIe Reich (suite à la démission de la « Mère Patrie » en 1940), l’Epuration fut proportionnellement plus sévère et plus dure (mais moins sanglante) qu’ailleurs en France. Antoine Buch est né en 1927 à Bennwihr, un village francophile. Dans l’Alsace annexée, il aide notamment des prisonniers français à passer les Vosges.

Antoine Buch est né en 1927 à Bennwihr, un village francophile. Dans l’Alsace annexée, il aide notamment des prisonniers français à passer les Vosges.